Zitate

Von Reisenden und Gewissenserforschern

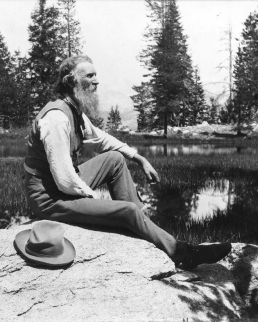

- John Muir

Der in Schottland geborene amerikanische Naturalist und Schriftsteller John Muir (1838—1914) schrieb diesen berühmten Satz in seiner Lobrede auf den Yellowstone Nationalpark, der im Jahr 1872 als erster Nationalpark sowohl der USA als auch weltweit gegründet worden war. Muir selbst beteiligte sich maßgeblich an der Gründung eines weiteren Schutzgebiets im Jahr 1890, dem Yosemite National Park in der Sierra Nevada in Kalifornien. Dort hatte er viele Jahre gelebt und geforscht, beginnend als Schafthirte nur vier Jahre nach dem Yosemite Grant (1864), einem Gesetz, das erstmals in der US-Geschichte einem geographischen Gebiet einen rechtlichen Schutzstatus zuerkannte.

Die Idee eines nationalen oder gar internationalen Gemeineigentums an einer schützenswerten Region, mit dem strikten Verbot von privatem Landbesitz und einem starken Gebot des Naturschutzes, kontrastiert auffällig mit der oft brutalen Geschichte dieser Regionen von der Vertreibung der Ureinwohner bis hin zur hemmungslosen Ausbeutung der Bodenschätze. Auch nimmt sie spätere Ideen von Biosphärenreservaten sowie Welt- und Naturerbestätten der UNESCO vorweg, und weist einen Weg in die Zukunft, wenn die Menschheit vielleicht noch drastischere Maßnahmen wird ergreifen müssen, um ihre Lebensgrundlagen zu retten. Die Vorstellung, dass die Natur, und vielmehr noch die Wildnis, schützenswerte Gebilde sind, war zu Muirs Zeiten längst noch keine Selbstverständlichkeit, und er gilt aufgrund seines umfangreichen Schaffens und aufgrund seines unbestechlichen Enthusiasmus als einer der wichtigsten unter den modernen westlichen und weißen Vätern dieser Idee.

Interessanterweise war Muir nie besonders zufrieden mit seiner schriftstellerischen Arbeit. Er betrachtete Prosa und Bücher als tendenziell ungeeignet, die Dinge auszudrücken, die er ausdrücken wollte – Einsichten, die er durch jahrelange Aufenthalte in Bergen und Tälern, unter Wolken und Bäumen, an Flüssen und Seen gewonnen hatte. Er schrieb: „Durch keine noch so eloquente Rede wird je auch nur eine einzige Seele diese Berge ‚kennen‘. Ein Tag in den Bergen ist besser als eine Wagenladung voller Bücher.“ Muirs Streben nach Einfachheit und sein Ringen um Worte spiegeln den großen Zwiespalt aller Natur- und Reiseschriftsteller wider: wie man etwas so Überwältigendes wie die Natur und zugleich etwas so Ephemeres wie den eigenen Aufenthalt in ihr in etwas kleiden kann, das mehr ist als ein unwürdiges Stammeln. Muir schaffte es irgendwie, diese Klippe zu umschiffen. Das vollständige Zitat lautet wie folgt:

„Walk away quietly in any direction and taste the freedom of the mountaineer. Camp out among the grasses and gentians of glacial meadows, in craggy garden nooks full of nature’s darlings. Climb the mountains and get their good tidings. Nature’s peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you and the storms their energy, while cares will drop off like autumn leaves.“

(dt. „Entferne dich ruhigen Gewissens in jede beliebige Richtung und genieße die Freiheit des Bergwanderers. Bereite dein Lager inmitten der Enzian-Wiesen von Gletscher-Auen oder in Felsnischen voll sprießender Natur. Erklimme die Berge und empfange ihre frohe Kunde. Der Frieden der Natur wird in dich einströmen wie die Sonne in die Bäume. Die Winde werden dich erfrischen, die Stürme ertüchtigen, und die Sorgen von dir abfallen wie Herbstlaub.“)

Quellen:

- The Yellowstone National Park, in: The Atlantic Monthly, volume LXXXI, number 486 (April 1898) pages 509-522 (at pages 515-516);

- modified slightly and reprinted in „Our National Parks“ (1901), chapter 2: The Yellowstone National Park

- https://de.wikipedia.org/wiki/John_Muir

Interessanterweise war Muir nie besonders zufrieden mit seiner schriftstellerischen Arbeit. Er betrachtete Prosa und Bücher als tendenziell ungeeignet, die Dinge auszudrücken, die er ausdrücken wollte – Einsichten, die er durch jahrelange Aufenthalte in Bergen und Tälern, unter Wolken und Bäumen, an Flüssen und Seen gewonnen hatte. Er schrieb: „Durch keine noch so eloquente Rede wird je auch nur eine einzige Seele diese Berge ‚kennen‘. Ein Tag in den Bergen ist besser als eine Wagenladung voller Bücher.“ Muirs Streben nach Einfachheit und sein Ringen um Worte spiegeln den großen Zwiespalt aller Natur- und Reiseschriftsteller wider: wie man etwas so Überwältigendes wie die Natur und zugleich etwas so Ephemeres wie den eigenen Aufenthalt in ihr in etwas kleiden kann, das mehr ist als ein unwürdiges Stammeln. Muir schaffte es irgendwie, diese Klippe zu umschiffen. Das vollständige Zitat lautet wie folgt:

„Walk away quietly in any direction and taste the freedom of the mountaineer. Camp out among the grasses and gentians of glacial meadows, in craggy garden nooks full of nature’s darlings. Climb the mountains and get their good tidings. Nature’s peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you and the storms their energy, while cares will drop off like autumn leaves.“

(dt. „Entferne dich ruhigen Gewissens in jede beliebige Richtung und genieße die Freiheit des Bergwanderers. Bereite dein Lager inmitten der Enzian-Wiesen von Gletscher-Auen oder in Felsnischen voll sprießender Natur. Erklimme die Berge und empfange ihre frohe Kunde. Der Frieden der Natur wird in dich einströmen wie die Sonne in die Bäume. Die Winde werden dich erfrischen, die Stürme ertüchtigen, und die Sorgen von dir abfallen wie Herbstlaub.“)

Quellen:

- The Yellowstone National Park, in: The Atlantic Monthly, volume LXXXI, number 486 (April 1898) pages 509-522 (at pages 515-516);

- modified slightly and reprinted in „Our National Parks“ (1901), chapter 2: The Yellowstone National Park

- https://de.wikipedia.org/wiki/John_Muir

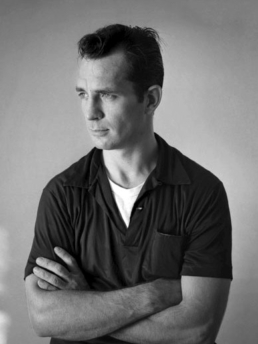

- Jack Kerouac

Dies ist ein Zitat aus Some of the Dharma (entstanden zwischen 1953 und 1956), einer nicht-fiktionalen, autobiografischen Collage von Notizen über den Sinn des Lebens, über die Kunst des Schreibens und vieles mehr. Jack Kerouac (1922—1969) beschäftigte sich in jener Zeit intensiv mit dem Buddhismus, was sich auch in seinem viel berühmteren fiktionalen Werk The Dharma Bums (1958) niederschlug. Darin beschreibt ein Ich-Erzähler namens „Ray Smith“ (ein Alter Ego Jack Kerouacs) seine Erinnerungen an einen Freund namens „Japhy Ryder“ – im echten Leben der Beat-Poet Gary Snyder, der Kerouac Anfang der 1950er Jahre erstmals mit dem Zen-Buddhismus in Berührung gebracht hatte. Generell hatte der Buddhismus als anarchistische Inspirationsquelle (neben Free Jazz, Bebop, Alkohol, Drogen und anderem) die Aufmerksamkeit der Beat-Generation erregt.

Anders als Kerouacs großer Erfolg On The Road (1957) – eines der berühmtesten Reisebücher des 20. Jahrhunderts – in dem die Reise manchmal als der einzige Sinn des Lebens erscheint – immer ein wenig zu verrückt, ein wenig zu schnell, ein wenig zu enigmatisch – schlägt The Dharma Bums einen nachdenklicheren Ton an. Hier ist das Leben eine Reise, nicht die Reise das Leben. Der Titel allein ist ein Meisterwerk. Der Inhalt will selbst ein Zen-Kunstwerk sein. Im Roman wie wohl im realen Leben schwanken beide Figuren zwischen dem einfachen, nüchternen, zurückgezogenen Leben von Wandermönchen in den Bergen und der Natur, sowie dem aufregenden, ekstatischen gesellschaftlichen Leben in den Jazzclubs und Literaturcafés der großen Städte. Die Auflösung von Dualitäten, die sprituelle Suche und der Abschied von gesellschaftlichen Konventionen sind zentrale Themen in den Büchern wie auch im Leben des Autors Jack Kerouac.

Die tagebuchartige Sammlung Some of the Dharma bildete hingegen die geistige Grundlage ab, auf der die genannten Romane entstanden; den Nährboden, aus dem sie wuchsen. Es handelt sich eher um eine Mischung aus Tagebuchnotizen und philosophischem Zettelkasten. Es bietet viel mehr Hintergrundinformationen zum Autor Jack Kerouac als alle seine fiktionalen Werke zusammen. Es ist ein exzellentes Dokument einer spirituellen und künstlerischen Suche, eine Art Meta-Fiktion des Autors über sich selbst – extrem dicht, voller Symbolik, voller Einsichten, voller Zweifel. Eine Suche nach Erleuchtung. Eine Suche nach den richtigen Worten.

Von Gary Snyder stammte auch die Anregung, selbst einmal als „Fire Lookout“, als Brandwächter, in den Bergen zu arbeiten. Im Sommer 1956 begann Kerouac seine einsame Wache auf einem Holzturm am Desolation Peak in den North Cascades des US-Bundesstaats Washington. Seine einzige Lektüre in diesen langen Monaten war das Diamant-Sutra des Mahayana-Buddhismus, das Kerouac ein Jahr zuvor erstmals gelesen hatte. Wie ein richtiger buddhistischer Mönch im Retreat rezitierte er das Sutra nach einem strengen Plan in wöchentlichen Zyklen, um auf diese Weise seinen Geist zu leeren. Ganz explizit hoffte er auf eine spirituelle Vision.

Es gibt dieses Klischee über den Zen-Buddhismus, nämlich dass wahren Meistern letztendlich die Worte ausgehen, wenn sie alle Dualitäten hinter sich gelassen haben, und dass sie nicht selten vollkommen verstummen. Ob Jack Kerouac, der offensichtlich nicht verstummte, daher die Zen-Meisterschaft gänzlich abzusprechen ist, oder ob es ihm im Gegenteil meisterlich gelang, die Auflösung der Dualitäten in „einfache Worte“ zu fassen, mag jeder für sich selbst entscheiden.

Das Original-Zitat in Some of the Dharma lautet eigentlich ein bisschen anders: „Soon I’ll find the right words, they’ll be very simple…“ (dt. „Bald werde ich die richtigen Worte finden, sie werden äußerst einfach sein…“)

Quellen:

- Exzellenter Überblick über Kerouacs Beschäftigung mit dem Buddhismus (Englisch): https://tricycle.org/magazine/some-dharma/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac

- https://de.wikipedia.org/wiki/Gammler,_Zen_und_hohe_Berge

- https://de.wikipedia.org/wiki/Unterwegs

- https://de.wikipedia.org/wiki/Gary_Snyder

Dies ist ein Zitat aus Some of the Dharma (entstanden zwischen 1953 und 1956), einer nicht-fiktionalen, autobiografischen Collage von Notizen über den Sinn des Lebens, über die Kunst des Schreibens und vieles mehr. Jack Kerouac (1922—1969) beschäftigte sich in jener Zeit intensiv mit dem Buddhismus, was sich auch in seinem viel berühmteren fiktionalen Werk The Dharma Bums (1958) niederschlug. Darin beschreibt ein Ich-Erzähler namens „Ray Smith“ (ein Alter Ego Jack Kerouacs) seine Erinnerungen an einen Freund namens „Japhy Ryder“ – im echten Leben der Beat-Poet Gary Snyder, der Kerouac Anfang der 1950er Jahre erstmals mit dem Zen-Buddhismus in Berührung gebracht hatte. Generell hatte der Buddhismus als anarchistische Inspirationsquelle (neben Free Jazz, Bebop, Alkohol, Drogen und anderem) die Aufmerksamkeit der Beat-Generation erregt.

Anders als Kerouacs großer Erfolg On The Road (1957) – eines der berühmtesten Reisebücher des 20. Jahrhunderts – in dem die Reise manchmal als der einzige Sinn des Lebens erscheint – immer ein wenig zu verrückt, ein wenig zu schnell, ein wenig zu enigmatisch – schlägt The Dharma Bums einen nachdenklicheren Ton an. Hier ist das Leben eine Reise, nicht die Reise das Leben. Der Titel allein ist ein Meisterwerk. Der Inhalt will selbst ein Zen-Kunstwerk sein. Im Roman wie wohl im realen Leben schwanken beide Figuren zwischen dem einfachen, nüchternen, zurückgezogenen Leben von Wandermönchen in den Bergen und der Natur, sowie dem aufregenden, ekstatischen gesellschaftlichen Leben in den Jazzclubs und Literaturcafés der großen Städte. Die Auflösung von Dualitäten, die sprituelle Suche und der Abschied von gesellschaftlichen Konventionen sind zentrale Themen in den Büchern wie auch im Leben des Autors Jack Kerouac.

Die tagebuchartige Sammlung Some of the Dharma bildete hingegen die geistige Grundlage ab, auf der die genannten Romane entstanden; den Nährboden, aus dem sie wuchsen. Es handelt sich eher um eine Mischung aus Tagebuchnotizen und philosophischem Zettelkasten. Es bietet viel mehr Hintergrundinformationen zum Autor Jack Kerouac als alle seine fiktionalen Werke zusammen. Es ist ein exzellentes Dokument einer spirituellen und künstlerischen Suche, eine Art Meta-Fiktion des Autors über sich selbst – extrem dicht, voller Symbolik, voller Einsichten, voller Zweifel. Eine Suche nach Erleuchtung. Eine Suche nach den richtigen Worten.

Von Gary Snyder stammte auch die Anregung, selbst einmal als „Fire Lookout“, als Brandwächter, in den Bergen zu arbeiten. Im Sommer 1956 begann Kerouac seine einsame Wache auf einem Holzturm am Desolation Peak in den North Cascades des US-Bundesstaats Washington. Seine einzige Lektüre in diesen langen Monaten war das Diamant-Sutra des Mahayana-Buddhismus, das Kerouac ein Jahr zuvor erstmals gelesen hatte. Wie ein richtiger buddhistischer Mönch im Retreat rezitierte er das Sutra nach einem strengen Plan in wöchentlichen Zyklen, um auf diese Weise seinen Geist zu leeren. Ganz explizit hoffte er auf eine spirituelle Vision.

Es gibt dieses Klischee über den Zen-Buddhismus, nämlich dass wahren Meistern letztendlich die Worte ausgehen, wenn sie alle Dualitäten hinter sich gelassen haben, und dass sie nicht selten vollkommen verstummen. Ob Jack Kerouac, der offensichtlich nicht verstummte, daher die Zen-Meisterschaft gänzlich abzusprechen ist, oder ob es ihm im Gegenteil meisterlich gelang, die Auflösung der Dualitäten in „einfache Worte“ zu fassen, mag jeder für sich selbst entscheiden.

Das Original-Zitat in Some of the Dharma lautet eigentlich ein bisschen anders: „Soon I’ll find the right words, they’ll be very simple…“ (dt. „Bald werde ich die richtigen Worte finden, sie werden äußerst einfach sein…“)

Quellen:

- Exzellenter Überblick über Kerouacs Beschäftigung mit dem Buddhismus (Englisch): https://tricycle.org/magazine/some-dharma/

- https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac

- https://de.wikipedia.org/wiki/Gammler,_Zen_und_hohe_Berge

- https://de.wikipedia.org/wiki/Unterwegs

- https://de.wikipedia.org/wiki/Gary_Snyder

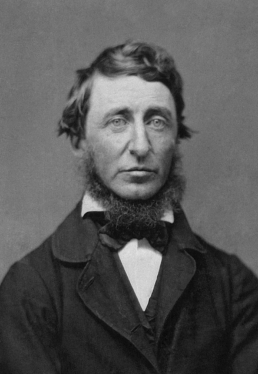

- Henry David Thoreau

The Scottish-born American naturalist and author, who lived from 1838 – 1914, wrote this famous line in his panegyric about the Yellowstone National Park (USA). The extended quote goes like this:

„Walk away quietly in any direction and taste the freedom of the mountaineer. Camp out among the grasses and gentians of glacial meadows, in craggy garden nooks full of nature’s darlings. Climb the mountains and get their good tidings, Nature’s peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you and the storms their energy, while cares will drop off like autumn leaves. As age comes on, one source of enjoyment after another is closed, but nature’s sources never fail.“

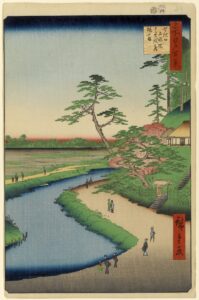

- Matsuo Bashō

Als der japanische Dichter Matsuo Bashō 1644—1694) im späten Frühling des Jahres 1689 von Tokyo aus zu einer Wanderung in den dünn besiedelten Norden der japanischen Hauptinsel Honshū (auch „Oku“ genannt – „Landesinnere“ oder „Hinterland“) aufbrach, war er 46 Jahre alt und unter Zeitgenossen bereits als Meister der „Renku“-Dichtung berühmt (auch „Haikai no renga“ oder „Renga“), einem Vorläufer der Haiku-Versform, bei der mehrere Poeten abwechselnd ihre Zeilen vervollständigen und das Gedicht so gemeinsam vollenden.

Es sollte Bashōs dritte große Reise werden, und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er sie im Geiste der „Angya“ (wörtlich: „zu Fuß gehen“) unternahm – jenen zenbuddhistischen Wander-Exerzitien, bei denen zwar der Weg (genauer: jeder einzelne Schritt) so wichtig ist wie das Ziel, bei denen der Wandermönch aber trotzdem nie lange verweilte oder gar ziellos umhervagabundierte, sondern konzentriert ein strenges Tagespensum absolvierte und bestimmte bedeutungsvolle Wegpunkte ansteuerte – zum Beispiel heilige Schreine, aber auch Naturdenkmäler. Matsuo Bashō legte in 150 Tagen eine Wegstrecke von 2.400 Kilometern zurück, täglich durchschnittlich 16 Kilometer, in teils unwegsamen, verschneiten Berggebieten und bei jedem Wetter.

Seine Wanderung durch den Norden der Halbinsel Honshū beschrieb Matsuo Bashō in einem berühmt gewordenen Reisebericht mit dem Titel Oku no Hosomichi („Der schmale Pfad ins Landesinnere“ oder „Der schmale Weg ins Hinterland“).

Schon bevor er losgegangen war, habe er „vom aufgehenden Vollmond über den Kieferninseln von Matsushima geträumt“, schrieb Bashō darin. Für einen anspruchsvollen, etablierten Dichter zur damaligen Zeit bot eine solche „Angya“-Wanderreise nämlich einen weiteren, unschätzbaren Anreiz – die Gelegenheit zu „Uta-makura“, einem besonderen Konzept in der japanischen Dichtkunst. Uta-makura bezeichneten landschaftliche reizvolle „Gedicht-Orte“ (wie zum Beispiel die Kieferninseln von Matsushima, die zu den schönsten Landschaften Japans zählten), an denen frühere Poeten berühmte Verse gedichtet hatten, sodass diese Orte Einzug in die klassische japanische Literatur gehalten hatten. Viele spätere Poeten erlegten es sich als Pflicht auf, zu diesen Gedicht-Orten zu pilgern, die Gedicht-Stimmungen ihrer Vorgänger zu emulieren, und schließlich die Tradition durch eigene Gedichte lebendig zu erhalten.

Ein solcher Vorgänger, in dessen Fußstapfen Matsuo Bashō trat und von dem er sich inspirieren ließ, war Hōshi (1118—1190), ein zenbuddhistischer Wandermönch und Dichter, der 500 Jahre zuvor fast sein gesamtes Leben auf Wanderungen durch das nördliche Honshū und in Einsiedeleien auf verschiedenen Bergen zugebracht hatte. Der Name Hōshi bedeutete zugleich „Stern“ und (buddhistischer) „Priester“ oder „Mönch“. Aber Hōshi hatte sich noch einen Künstlernamen zugelegt: „Saigyō“ („Reise nach dem Westen“), ein Verweis auf den Amitābha-Buddha und das „Westliche Paradies“ des „Pure Land“-Buddhismus.

Der Titel von Matsuo Bashōs Reisebericht stand sowohl für die tatsächliche Reise in das rauhe Landesinnere Japans, als auch für die symbolische Reise in das eigene Innere des Dichters. Der japanische Haiku-Experte Nobuyuki Yuasa bemerkte dazu: „Oku no Hosomichi ist Bashōs Studie über die Ewigkeit, und insofern […] ist es auch ein Denkmal, das er dem Fluss der Zeit entgegengesetzt hat.“ Das Werk beginnt mit dem Satz: „Die Tage und Monate reisen durch die Ewigkeit; sie kommen und gehen wie die Jahre.“ Das Eingangszitat oben ist eine Übersetzungsmöglichkeit des dritten Teils des zweiten Satzes:

- „[Für] jene, die auf Schiffen über das Wasser fahren oder auf Pferden über die Erde reiten, …“ (also „[Für] alle Reisenden“)

- „…ist jeder Tag eine Reise, …“ bzw. „…ist das ganze Leben eine Reise, …“ bzw. „…ist die Reise das ganze Leben, …“

- „…und die Reise selbst ihr Wohnsitz.“ bzw. „…und die Reise selbst ihr Zuhause.“ bzw. „…ist die Reise das Zuhause.“

Eine Übersetzung des gesamten Beginns von Oku no Hosomichi könnte also lauten:

„Die Tage und Monate reisen durch die Ewigkeit; sie kommen und gehen wie die Jahre. Für jene, die ihr ganzes Leben auf Schiffen übers Meer fahren oder auf Pferden über die Erde reiten, ist die Reise selbst das Leben, ist die Reise ihr Zuhause.“

Quellen:

- Neun verschiedene Interpretationen des Eröffnungs-Absatzes von Oku no Hosomichi (Englisch)

- Komplettausgabe von Oku no Hosomichi (Englisch)

- Matsuo Bashō (Wikipedia)

- Oku no Hosomichi (Wikipedia)

- Uta-makura (Wikipedia)

- Saigyō Hōshi (Wikipedia)

- Angya (Englische Wikipedia)

Als der japanische Dichter Matsuo Bashō 1644—1694) im späten Frühling des Jahres 1689 von Tokyo aus zu einer Wanderung in den dünn besiedelten Norden der japanischen Hauptinsel Honshū (auch „Oku“ genannt – „Landesinnere“ oder „Hinterland“) aufbrach, war er 46 Jahre alt und unter Zeitgenossen bereits als Meister der „Renku“-Dichtung berühmt (auch „Haikai no renga“ oder „Renga“), einem Vorläufer der Haiku-Versform, bei der mehrere Poeten abwechselnd ihre Zeilen vervollständigen und das Gedicht so gemeinsam vollenden.

Es sollte Bashōs dritte große Reise werden, und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er sie im Geiste der „Angya“ (wörtlich: „zu Fuß gehen“) unternahm – jenen zenbuddhistischen Wander-Exerzitien, bei denen zwar der Weg (genauer: jeder einzelne Schritt) so wichtig ist wie das Ziel, bei denen der Wandermönch aber trotzdem nie lange verweilte oder gar ziellos umhervagabundierte, sondern konzentriert ein strenges Tagespensum absolvierte und bestimmte bedeutungsvolle Wegpunkte ansteuerte – zum Beispiel heilige Schreine, aber auch Naturdenkmäler. Matsuo Bashō legte in 150 Tagen eine Wegstrecke von 2.400 Kilometern zurück, täglich durchschnittlich 16 Kilometer, in teils unwegsamen, verschneiten Berggebieten und bei jedem Wetter.

Seine Wanderung durch den Norden der Halbinsel Honshū beschrieb Matsuo Bashō in einem berühmt gewordenen Reisebericht mit dem Titel Oku no Hosomichi („Der schmale Pfad ins Landesinnere“ oder „Der schmale Weg ins Hinterland“).

Schon bevor er losgegangen war, habe er „vom aufgehenden Vollmond über den Kieferninseln von Matsushima geträumt“, schrieb Bashō darin. Für einen anspruchsvollen, etablierten Dichter zur damaligen Zeit bot eine solche „Angya“-Wanderreise nämlich einen weiteren, unschätzbaren Anreiz – die Gelegenheit zu „Uta-makura“, einem besonderen Konzept in der japanischen Dichtkunst. Uta-makura bezeichneten landschaftliche reizvolle „Gedicht-Orte“ (wie zum Beispiel die Kieferninseln von Matsushima, die zu den schönsten Landschaften Japans zählten), an denen frühere Poeten berühmte Verse gedichtet hatten, sodass diese Orte Einzug in die klassische japanische Literatur gehalten hatten. Viele spätere Poeten erlegten es sich als Pflicht auf, zu diesen Gedicht-Orten zu pilgern, die Gedicht-Stimmungen ihrer Vorgänger zu emulieren, und schließlich die Tradition durch eigene Gedichte lebendig zu erhalten.

Ein solcher Vorgänger, in dessen Fußstapfen Matsuo Bashō trat und von dem er sich inspirieren ließ, war Hōshi (1118—1190), ein zenbuddhistischer Wandermönch und Dichter, der 500 Jahre zuvor fast sein gesamtes Leben auf Wanderungen durch das nördliche Honshū und in Einsiedeleien auf verschiedenen Bergen zugebracht hatte. Der Name Hōshi bedeutete zugleich „Stern“ und (buddhistischer) „Priester“ oder „Mönch“. Aber Hōshi hatte sich noch einen Künstlernamen zugelegt: „Saigyō“ („Reise nach dem Westen“), ein Verweis auf den Amitābha-Buddha und das „Westliche Paradies“ des „Pure Land“-Buddhismus.

Der Titel von Matsuo Bashōs Reisebericht stand sowohl für die tatsächliche Reise in das rauhe Landesinnere Japans, als auch für die symbolische Reise in das eigene Innere des Dichters. Der japanische Haiku-Experte Nobuyuki Yuasa bemerkte dazu: „Oku no Hosomichi ist Bashōs Studie über die Ewigkeit, und insofern […] ist es auch ein Denkmal, das er dem Fluss der Zeit entgegengesetzt hat.“ Das Werk beginnt mit dem Satz: „Die Tage und Monate reisen durch die Ewigkeit; sie kommen und gehen wie die Jahre.“ Das Eingangszitat oben ist eine Übersetzungsmöglichkeit des dritten Teils des zweiten Satzes:

- „[Für] jene, die auf Schiffen über das Wasser fahren oder auf Pferden über die Erde reiten, …“ (also „[Für] alle Reisenden“)

- „…ist jeder Tag eine Reise, …“ bzw. „…ist das ganze Leben eine Reise, …“ bzw. „…ist die Reise das ganze Leben, …“

- „…und die Reise selbst ihr Wohnsitz.“ bzw. „…und die Reise selbst ihr Zuhause.“ bzw. „…ist die Reise das Zuhause.“

Eine Übersetzung des gesamten Beginns von Oku no Hosomichi könnte also lauten:

„Die Tage und Monate reisen durch die Ewigkeit; sie kommen und gehen wie die Jahre. Für jene, die ihr ganzes Leben auf Schiffen übers Meer fahren oder auf Pferden über die Erde reiten, ist die Reise selbst das Leben, ist die Reise ihr Zuhause.“

Quellen:

- Neun verschiedene Interpretationen des Eröffnungs-Absatzes von Oku no Hosomichi (Englisch)

- Komplettausgabe von Oku no Hosomichi (Englisch)

- Matsuo Bashō (Wikipedia)

- Oku no Hosomichi (Wikipedia)

- Uta-makura (Wikipedia)

- Saigyō Hōshi (Wikipedia)

- Angya (Englische Wikipedia)

- Old Proverb

There are many versions of this very old saying. The attribution is almost impossible to make. Ich habe es sogar schon einmal Bruce Chatwin zugeschrieben gesehen. Often it is just called an “Indian proverb”. Some attribute it the Buddha, e.g. Mandar Nath Pathak in his book Human Life and the Teachings of Buddha (1988), and Kumaraswamiji in an extended version that goes like this: “Life is a bridge, build no house upon it; it is a river, cling not to its banks; it is a gymnasium, use it to develop the mind on the apparatus of circumstance; it is a journey, take it and walk on.” Another short version is attributed to the late Sri Sathya Sai Baba: “Life is a bridge. Cross over it, but don’t build a house on it.”

English Buddhist writer Christmas Humphreys attributes the quote to the 16th century Mughal emperor Akbar the Great, or Akbar I – though he elsewhere just declares it an “old Chinese proverb”. In the city of Fatehpur Sikri, 43 km from Agra, India, in 1602 AD, Akbar the Great had built a giant gateway to the Jama Masjid mosque (still the highest gateway in the world), to commemorate his victory over Gujarat. It was called “Buland Darwaza” (“Door of victory”). Lady Dorothy Maynard Lavington Evans Daukes visited the city in the first half of the 20th century. In her book Clendon Daukes, Servant of Empire (1951) she reports on an “Arabic inscription”: “Life is a bridge, a bridge that you shall pass over. You shall not build your house upon it.” According to the Wikipedia entry of the Buland Darwaza however, the insription is in Persian, and goes like this: “Isa (Jesus), son of Mary said: ‘The world is a bridge, pass over it, but build no houses upon it. He who hopes for a day, may hope for eternity; but the world endures but an hour. Spend it in prayer for the rest is unseen.”

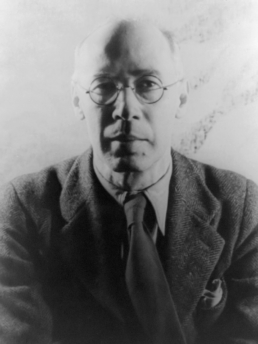

- Henry Miller

This is a quote from Some of the Dharma, a non-fictional autobiographical treatise on Buddhism, which was written between 1953 and 1956. Jack Kerouac (1922 – 1969) was heavily involved in studying Buddhism at that time – a pursuit, which led to his more famous fictional work The Dharma Bums (1958). The quote actually goes a bit different:

„Soon I’ll find the right words, they’ll be very simple…“

Sources:

- Excellent Overview over Kerouacs Buddhist reflections: https://tricycle.org/magazine/some-dharma/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac

This is a quote from Some of the Dharma, a non-fictional autobiographical treatise on Buddhism, which was written between 1953 and 1956. Jack Kerouac (1922 – 1969) was heavily involved in studying Buddhism at that time – a pursuit, which led to his more famous fictional work The Dharma Bums (1958). The quote actually goes a bit different:

„Soon I’ll find the right words, they’ll be very simple…“

Sources:

- Excellent Overview over Kerouacs Buddhist reflections: https://tricycle.org/magazine/some-dharma/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Kerouac

- Rory MacLean

Rory MacLean (* 1956) ist ein britisch-kanadischer Historiker und Reiseschriftsteller. Das Zitat stammt vom Anfang seines fiktiven Roadtrips Magic Bus (2006). MacLean reiste auf der Strecke des berühmten Überland-„Hippie-Trails“ von Europa über die Türkei, den Iran und Afghanistan nach Indien und Nepal. Magic Bus ist ein lebendiger, teilweise fantastischer Bericht über ein Abenteuer durch den Raum und durch verschiedene Zeiten. Er beinhaltet einige bemerkenswerte Begegnungen mit ehemaligen Reisenden auf dem Trail während der 1960er und frühen 1970er Jahre, sowie mit einheimischen Zeitzeugen. Das Buch enthält einige hervorragende Reisebeschreibungen von Orten wie Istanbul, Kappadokien, Teheran, Mashhad und Kabul.