Das Minoische MaliaTeil 2: Der Palast

Repräsentation & Religion

Der minoische Palast von Malia wird des Öfteren als „rustikaler“ und „einfacher“ im architektonischen Stil im Vergleich zu Knossos und Phaistos bezeichnet. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits liegt es an seinem einfacheren, auch funktional etwas reduzierten Grundriss und einer weniger hochtrabenden Bauweise. Andererseits fehlen in Malia bestimmte Insignien herrschaftlicher Macht, die man in Knossos und Phaistos fand: bestimmte massenhafte Votiv-Gegenstände, aber auch größere Schreine, umfangreiche herrschaftliche Gemächer und repräsentative Räume. Nicht zuletzt fehlen in Malia insbesondere die in Knossos allgegenwärtigen Fresken als luxuriöse Wandornamentik.

Einer der Gründe mag sicherlich sein, dass die „Neupalastzeit“ und damit der Neubau des zerstörten alten Palastes in Malia etwa 50 Jahre später beginnt als in den anderen Stätten. Auch könnte der Neubau von Malia überhaupt erst durch die Eliten in Knossos angestoßen worden sein, und die hatten möglicherweise größeres Interesse an einer funktionierenden Verwaltung ihres Satelliten-Palastes im Osten, als an einer exakten Kopie der herrschaftlichen Anlage in Knossos.

Abgesehen davon ist die große Stärke von Malia und das eigentlich Interessante an dieser Stätte weniger der Palast selbst, als dessen komplexe Peripherie während der „Altpalastzeit“. Dort entstanden — früher als anderswo, soweit wir das wissen — große, halb herrschaftlich, halb handwerklich geprägte Quartiere in direkter Nachbarschaft des Palastes. Malia muss bis zur Zerstörung um 1700 v. Chr. ein florierendes Handelszentrum und ein Schwerpunkt der Handwerkskunst der ersten minoischen Blüte gewesen sein. Es folgten möglicherweise 50 Jahre der Agonie und der Siedlungsreduktion, bevor dann ein Versuch von außen erfolgte, das große Potenzial der Siedlung im Kernbereich des Palastes zusammenzuziehen.

Map & Track

km 01 — 63 (von 250)

TERRAIN

Flach

DISTANZ

0,76 km

DAUER

ca. 2 h

HÖHENDIFF.

4,5 m

ANSTIEG

11 hm

ABSTIEG

11 hm

HÖCHSTER PKT.

12,4 m

TIEFSTER PKT.

7,9 m

KÖNNEN

○○○○○

FITNESS

●○○○○

LANDSCHAFT

●●●○○

KULTUR

●●●●●

Rundgang durch den Palast

Aufbau und Struktur der Anlage

Man betritt das Gelände der Ausgrabungen in der südwestlichen Ecke und passiert zunächst die Ticketschalter und eine Cafeteria. Nördlich liegt ein Museumsgebäude. Wir wenden uns nach Osten in Richtung des Westhofs, an den sich die Mauern des westlichen Palastflügels anschließen, in dessen Erdgeschoss ein großes Magazin untergebracht war. Die langen, rechteckigen Lagerräume waren mit großen Vorrats-Pithoi gefüllt und endeten in einem langen Korridor, der in Nord-Süd-Richtung parallel zur Orientierung des gesamten Palastes und des Zentralhofs verlief. Im Obergeschoss des zweistöckigen Westflügels könnten sich wie in der von Arthur Evans „Piano Nobile“ genannten Ebene von Knossos herrschaftliche und zeremonielle Räume befunden haben. Generell verfügt der Palast von Malia über keinen so bedeutenden Ostflügel wie die Paläste von Knossos oder auch Phaistos. Alle essentiellen Teile eines minoischen Palastes — die sakralen wie auch die herrschaftlichen, die Schreine wie auch die Gemächer — konzentrierten sich in Malia auf den Westflügel.

Der Westhof, über den wir hier laufen, war ein großes, teilweise gepflastertes Außengelände des Palastes, der in vielerlei Hinsicht an den Grundriss von Knossos erinnert. Erhöhte Prozessionswege führten nach Norden in Richtung Agora, Krypta und Nordeingang, sowie nach Süden in Richtung der „Kouloures“ Getreidespeicher und zum Südeingang. Welche Funktionen der Westhof besaß, lässt sich nur schwer sagen. Ganz sicher war er ein Versammlungsort und Durchgangspassage. Aber möglicherweise diente er auch als Schauplatz von profanen oder sogar sakralen Zeremonien. Wie in Knossos könnten über die erhöhten Wege Prozessionen zum Südeingang des Palastes verlaufen sein.

▲ [1] Eingang [2] Museum [3] Westhof mit Prozessionswegen [4] Westliche Magazine [5] „Kouloures“ Getreidespeicher [6] Südlicher Eingang [7] Südostflügel [8] Fundort des „Kernos“ [9] Große Schautreppe [10] Östliche Magazine [11] Weg zum „Gebäude Zeta“ [12] Zentralhof mit Altar [13] Säulenkrypta [14] Treppenaufgang und „Loggia“ [15] Herrschaftliche Gemächer [16] Nördlicher Portico [17] „Hypostyl-Halle“ [18] Nordhof mit Magazinen [19] Nordöstlicher Hof [20] Empfangshalle [21] Nordwestfügel [22] Nordeingang und Straße [23] „Gebäude Lambda“ [24] „Agora“ [25] „Gebäude Kappa“ [26] „Polythyron-Krypta“ [27] „Gebäude Delta“ [28] Weg zum „Quartier Mu“

Wie in den Palästen von Knossos und Phaistos wären diese Zeremonien an runden, gemauerten Steinrotunden [5] vorbei verlaufen. In der Südwestecke des Palastes von Malia sind noch die Reste von acht solcher „Kouloures“ erkennbar — in zwei symmetrisch angeordneten Reihen zu je vier Rotunden. Frühere Archäologen deuteten sie als Zisternen. Griechische Ausgrabungshelfer in Knossos tauften sie „Kouloures“. Später sah die moderne Forschung in ihnen Getreidespeicher oder Silos, zumal sie über keinen Abfluss verfügten. Die Säulenfundamente In ihrer Mitte könnten ein Dach abgestützt haben. Aber auch Vorrichtungen zum Mahlen von Getreide sind vorstellbar. Vielleicht wurden hier Lebensmittel (zwischen)gelagert und verarbeitet. Möglicherweise geschah hier auch die Abfüllung in die großen Vorrats-Pithoi, bevor man diese in die Magazine verfrachtete. Unter Berücksichtigung der großen Bedeutung von Ernte und Ernteerzeugnissen für die minoische Kultur, könnte dies mit Prozessionen und Feierlichkeiten auf dem Westhof einher gegangen sein.

Ebenso könnte man aber auch eine Funktion im Zusammenhang mit dem (über)regionalen Handel vermuten. Dann dienten die „Kouloures“ vielleicht als Zwischenlager von abzufertigenden oder hereinkommenden Waren. Es gibt auch andere Stimmen unter Archäologen, die den Rotunden einen ökonomischen Zweck bzw. eine Funktion der Vorratshaltung gänzlich absprechen. Sie behaupten mit ebenso überzeugenden Argumenten, es handele sich stattdessen um rituell-zeremonielle Vorrichtungen im Zusammenhang mit den Westhof-Zeremonien, z.B. als Depot für die Reste von geopferten Nahhrungsmitteln. Keine der genannten Interpretationen lässt sich bislang eindeutig erhärten oder widerlegen. Der genaue Zweck und die Funktion der „Kouloures“ bleiben vorerst unbekannt.

▲ Sogenannte „Kouloures“ — acht große, rund gemauerte Objekte, die genau wie in Knossos und Phaistos im südwestlichen Außenbereich knapp jenseits der Palastmauern platziert waren.

▲ Sogenannte „Kouloures“ — acht große, rund gemauerte Objekte, die genau wie in Knossos und Phaistos im südwestlichen Außenbereich knapp jenseits der Palastmauern platziert waren.

Von den „Kouloures“ verlief eine Straße bzw. ein Weg in Ost-West-Richtung zum südlichen Eingang des Palastes [6]. Auf alten Luftaufnahmen lässt sich südlich der „Kouloures“ noch ein anderes Gebäude erkennen, das aus der „Altpalastzeit“ (1900-1700 v. Chr.) stammt. Dabei handelt es sich um das „Dessenne-Gebäude“ — so benannt nach dem französischen Archäologen André Dessenne, der 1960 den gesamten Westhof des Palastes von Malia ausgegraben hatte und dabei südlich des Hofs diese Strukturen freilegte, die eine große Zahl von Pithoi enthielten und daher als Lagerräume (Magazin) gedeutet wurden (daher früher auch „Südwestliche Magazine“ genannt). Nach dem Tod Dessennes im Jahre 1972 wurden die Grabungen beendet und die Strukturen wieder zugeschüttet. Bei einer erneuten Untersuchung 2012 stellte man fest, dass es sich bei den Lagerräumen lediglich um eingeschossige Anbauten zu einem bereits bestehenden zweigeschossigen Gebäude handelte. Seitdem wird der neutralere Begriff „Gebäude“ anstelle von „Lagerräumen“ verwendet.

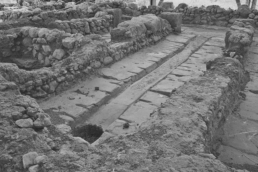

Es bleibt die Frage nach der Funktion der Lagerräume des „Dessenne-Gebäudes“. Ihr Aufbau gleicht dem der Magzine des Palastes, sowie der „Hypostyl-Krypta“ und des „Quartiers Mu“: die Pithoi wurden hier wie dort auf rundum verlaufenden, flachen Absätzen aufgereiht und waren über einen Korridor zugänglich, dessen seitliche Drainagerillen in einem Sammelbecken endeten, was für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten spricht. Das gesamte westliche und südwestliche Areal des Palastes von Malia scheint von der Disponierung und Lagerung von Nahrungsmitteln geprägt gewesen zu sein. Vielleicht diente das „Dessene-Gebäude“ im Rahmen dieser ökonomischen Palastverwaltung als Abfertigungsstelle und Zwischenlager. Vielleicht spielte es eine Rolle im regionalen oder überregionalen Handel der „Altpalastzeit“. Dafür spräche auch ein in diesem Gebäude gefundenes Gewicht aus Hämatit, mit dem z.B. Gewürze oder Metalle gewogen worden sein konnten.

▲ [BEFORE] Das südlich des Westhofs gelegene „Dessenne-Gebäude“ während der Grabung. [AFTER] Gebäude und Strukturen nach der Aufschüttung (Satellitenbild von 2022).

Interessanterweise wurden die Lagerräume des „Dessenne-Gebäudes“ an dessen nordöstlicher Flanke angebaut, womit sie fast direkt an die „Kouloures“ grenzten. Deren Lage zwischen den Magazinen des „Dessenne-Gebäudes“ und den westlichen Palastmagazinen erhärtet den Verdacht, dass auch sie im Zusammenhang mit dem Handel und der Warenabfertigung oder aber mit der Ernte und Vorratshaltung stehen.

Wir verlassen das südwestliche Areal und begeben uns zum südlichen Palasteingang. Dort verband eine monumentale, gepflasterte Halle den Außenbereich mit dem zentralen Palastinnenhof. Von dieser Eingangshalle gingen wiederum die Räume des Südostflügels [7] ab, bei denen es sich den Archäologen zufolgen um Wohn- oder Gasträume handelte. Diese Wohnung konnte wohl auch von außerhalb des Palastes durch einen Eingang in der Südmauer betreten werden. In dem Gebäude identifizierte man einen kleinen Schrein-Raum mit einer Bank und verschiedenen Kultgegenständen.

Gleich am Ende der Eingangshalle, in der südwestlichen Ecke des Zentralhofs, wurde ein sogenannter „Kernos“ gefunden — ein runder Opferstein mit 34 napfartigen Vertiefungen auf seinem Rand, in die wahrscheinlich Produkte der minoischen Landwirtschaft gelegt wurden: verschiedene Samen, Weintrauben, Oliven, Brot oder auch Flüssgkeiten wie Öl und Wein. „Kernoi“ heißen solche Opfersteine nach den meist schalenförmigen Kultgefäßen aus Keramik aus der klassischen griechischen Antike. Ob die griechischen „Kernoi“ auf minoische Vorläufer zurückgehen ist genauso ungeklärt wie die exakte Funktionsweise der minoischen Version.

▲ Opferstein, der in der südwestlichen Ecke des Zentralhofs gefunden wurde und entfernt an einen klassisch-griechischen „Kernos“ erinnert.

Direkt nach Betreten des Zentralhofs befand sich linkerhand die erste von zwei großen Schautreppen [9 + 15], die ins Obergeschoss des Westflügels führten. Zwischen diesen beiden symmetrisch angeordneten Treppen lag — genau in der Mitte des Platzes und hinter einem repräsentativen Säulen-Portico — der zentrale Schrein des Palastes [14], auf den wir weiter unten zu sprechen kommen. Der Zentralhof stammte bereits aus der Altpalastzeit. Er verlieh dem Palast von Malia dieselbe leicht geneigte Nord-Süd-Ausrichtung, die wir aus Knossos und Phaistos kennen, und war mit 23 mal 48 Metern (1104 qm) nur etwas kleiner als deren Palasthöfe. Säulengänge mit quadratischen (an der Ostseite) bzw. runden Säulen (an der nördlichen Stirnseite) säumten seinen Rand. Rundum verlief möglicherweise ein erhöhter, gepflasterter Prozessions- bzw. Prachtweg.

▲ Zentraler Palasthof von Malia. In der oberen Bildmitte der Brandopferaltar. Rechts, überdacht, das östliche Magazin. Davor die Reste einer langen Reihe von quadratischen Säulen.

Genau in der Mitte des Zentralhofs, und gegenüber des zentralen Heiligtums, befand sich eine „Altar“-Konstruktion [12] aus der Neupalastzeit (1700 – 1450 v. Chr.), die sicherlich rituellen bzw. sakralen Zwecken diente. Der Altar war möglicherweise durch ein Dach geschützt und besaß eine quadratische Vertiefung im Boden, in die vier Sockel gesetzt waren, auf denen sich eine Feuerstelle befand, die zum Verbrennen geschlachteter Tieropfer gedient haben könnte. Eine ähnliche Struktur existiert im Palast von Zakros in Ostkreta, dort allerdings nicht genau in der Mitte des Zentralhofs. Ob und in welcher Periode der Zentralhof auch für andere Zeremonien genutzt wurde, zum Beispiel für akrobatische Spektakel wie die berühmten Stiersprünge, oder ob dafür der Westhof oder andere Außengelände genutzt wurden, ist wie bei den anderen Palästen ungeklärt.

An der Ostflanke des Innenhofs schloss sich ein großes Magazin-Gebäude an. In mehreren langen, rechteckigen Lagerräumen wurden die Pithoi oder andere Vorratsgefäße auf rundum verlaufenden, leicht erhöhten Absätzen gelagert. Möglicherweise gab es in diesen Räumen auch Regalkonstruktionen aus Holz, die natürlich nicht erhalten sind. In der Mitte verfügten die Räume über einen Korridor, dessen seitliche, in den Rand eingekerbten Drainagerillen in Auffangbecken am Kopfende des Raumes mündeten, was dafür spricht, dass hier unter anderem Flüssigkeiten aufbewahrt wurden.

▲ [1] Blick in die Lagerräume der östlichen Magazine von Malia. Direkt gegenüber der Brandopferaltar auf dem Zentralhof. [2+3] Abflussrillen und Auffangbecken in den Lagerräumen.

Anders als in den anderen Palästen wurde der Ostflügel des Palastes von Malia ausschließlich von Zwecken der Lagerhaltung dominiert. Im südlichen, schmaleren Teil dieser Magazine besaß der Palast einen Ausgang [11], an den sich ein Wegesystem anschloss, das einerseits nach Osten zum „Gebäude Zeta“ verlief, und andererseits parallel zum Palast nach Norden in Richtung Meer bzw. in Richtung der nördlichen Palast-Peripherie inklusive der „Chrysolakkos“-Nekropole.

Wenn man nun vom Östlichen Magazin den Zentralhof genau in der Mitte überschritt, kam man am Brandopferaltar vorbei direkt auf die Westfassade der Hofinnenseite zu. Der Palast von Malia folgte besonders an dieser Stelle dem traditionellen Design der anderen Paläste, insbesondere dem von Knossos. Wie dort befand sich hier das zentrale Heiligtum des Palastes, das Arthur Evans in Knossos als „Dreiteiligen Schrein“ („Tripartite Shrine“) bezeichnet hatte. In Malia lag dieser sakrale Palastbereich hinter einer Mauer und einem überdachten Säulengang (Portico) mit runden Säulen. Von dort betrat man zunächst eine Vorhalle und dann durch einen Türeingang den Schrein, die sogenannte „Säulenkrypta“, in der noch die Fundamente breiter quadratischer Säulen erhalten sind. Auf einem der beiden Fundamente ist die Gravur einer Doppelaxt zu erkennen — einem der heiligsten Symbole der Minoer.

▲ [1] Blick in die Lagerräume der östlichen Magazine von Malia. Direkt gegenüber der Brandopferaltar auf dem Zentralhof. [2+3] Abflussrillen und Auffangbecken in den Lagerräumen.

▲ [1+2] Die „Säulenkrypta“ von Malia — ein heiliger Schrein bzw. Raum für sakrale Zeremonien.

▲ [1+2] Die „Säulenkrypta“ von Malia — ein heiliger Schrein bzw. Raum für sakrale Zeremonien.

Die „Säulenkrypta“ konnte aber nicht nur durch die Vorhalle auf der Seite des zentralen Palasthofs betreten werden, sondern auch durch eine Vorhalle aus der entgegengesetzten Richtung, vom Westflügel her. Dies war unter Umständen deshalb von Bedeutung, weil sich im Westflügel die großen Pithoi-Magazine (Lagerräume) befanden, deren Lagerbestand an Naturalien eine Rolle bei den sakralen Zeremonien gespielt haben dürfte. Auch hier folgte Malia dem Design der anderen großen Paläste, in denen das „Allerheiligste“, die Schreine, direkt an die Lagerräume mit den gespeicherten Lebensmitteln angrenzten.

Wie alle Palast-Krypten krönten wohl auch in Malia den repräsentativen hofseitigen Eingang zur Krypta sogenannte „Horns of Consecration“ („Weihhörner“), ähnlich diesem Modell aus Ton, das man im Palast gefunden hat:

▲ Weihhörner („Horns of Consecration“) aus dem Palast von Malia. Ca. 1600 – 1450 v. Chr. Archäologisches Museum Heraklion.

Nördlich der „Säulenkrypta“ schloss sich die bereits erwähnte zweite Schautreppe in das herrschaftliche Obergeschoss an [14]. Direkt neben der Treppe befand sich die sogenannte „Loggia“ — eine erhöhte und zum zentralen Hof hin offene Plattform. Viele Archäologen deuten sie dahingehend, dass es sich um Zuschauerbuchten an der Westseite des großen Hofes von Phaistos handelte — als Ehrenplatz für hochgestellte Persönlichkeiten, um den Ritualen der Priester im Zentralhof beizuwohnen. Umgekehrt könnte die „Loggia“ aber auch der Ort gewesen sein, an dem die sakralen Handlungen vollzogen worden, und denen man dann vom Zentralhof aus beiwohnte.

Direkt neben der Treppe befand sich die sogenannte „Loggia“ — eine erhöhte und zum zentralen Hof hin offene Plattform. Sie diente wahrscheinlich ebenso wie die Zuschauerbuchten an der Westseite des großen Hofes von Phaistos als Ehrenplatz für Personen, um den Ritualen der Priester im Zentralhof beizuwohnen. Umgekehrt könnte die „Loggia“ aber auch der Ort gewesen sein, an dem sakrale Handlungen vollzogen worden, denen man dann vom Zentralhof aus beiwohnte.

▲ [1] Große Treppe vom Zentralhof zum Obergeschoss des Westflügels. [2] „Loggia“ am Zentralhof von Malia, hinter der sich eine Schatzkammer befand.

Hinter der „Loggia“ und mit ihr durch eine Treppe verbunden befand sich der Zugang zu einem Raum mit einer Schatzkammer, was die Bedeutung dieses Bereichs des Palastes unterstreicht, der ursprünglich als „königliche Gemächer“ identifiziert wurde. Auf jeden Fall handelt es sich um herrschaftliche Räume und unabhängig davon, ob hier Könige oder Priester lebten und herrschten — der direkte Zugang aus diesen Gemächern zu einer erhöhten und vom Zenralhof durch Treppenstufen abgegrenzten „Loggia“ spricht Bände. Man fühlt sich unwillkürlich an die Schau-Balkone europäischer Schlösser oder ähnliches erinnert.

Dasselbe gilt für die Existenz eines sogenannten „Lustralbeckens“ (engl. „Lustral Basin“) inklusive eines Vorraums in diesen Gemächern. „Lustralwasser“ bezeichnet heiliges oder geweihtes (gesegnetes) Wasser, das in einer religiösen Zeremonie verwendet wird — wie zum Beispiel auch das Weihwasser in christlichen Kirchen. Die Nutzungsweise eines minoisches Lustralbeckens ist nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich handelte es sich um halböffentliche oder gar private (d.h. einer königlichen oder priesterlichen Oberschicht vorbehaltene) Bereiche, in denen Reinigungsrituale des eigenen Körpers oder Heiligungsrituale von Reliquien durchgeführt wurden.

„Lustralbecken“ wie jenes in Malia sind auch aus den „Megarons“ (auch „Megara“) der Paläste von Knossos und Phaistos bekannt („Megaron der Königin“ bzw. „Megaron des Königs“). Da die „Lustralbecken“ nie einen Abfluss hatten, kann es sich nicht um reine Bäder gehandelt haben. Dass sie stets in den Boden eingelassen (halb unterirdisch) waren, ließe sich durch den Erdmutterkult der Minoer erklären, der sich zum Beispiel auch in ihren Bestattungsriten in Felsspalten niederschlug, der Verehrung von bestimmten Höhlen wie der Idäischen und der Diktäischen Grotte, und vielen anderen Details.

▲ [1] Große Treppe vom Zentralhof zum Obergeschoss des Westflügels. [2] „Loggia“ am Zentralhof von Malia, hinter der sich eine Schatzkammer befand.

Im Bereich dieser „königlichen“ oder jedenfalls herrschaftlichen Gemächer wurden einige der bedeutendsten und wertvollsten Funde von Malia gemacht: verschiedene Schwerter, darunter das „Akrobaten-Schwert“, sowie andere Schwerter und Dolche.

Das „Akrobaten-Schwert“ und das auf dem zweiten Bild links abgebildete Schwert gehören zur Kategorie der „Typ-A-Schwerter“ — relativ lange und aufwändig gearbeitete Bronzeschwerter. Ihre Herstellung begann im 19. Jahrhundert v. Chr., auf dem Höhepunkt der Altpalastzeit. Es besteht Uneinigkeit darüber, ob die Minoer auf Kreta die Schwertherstellung selbständig entwickelten, oder im Austausch mit ihren Handelspartnern in der Ägäis (Kykladen) bzw. im östlichen Mittelmeerraum.

Obwohl die Herstellung von Waffen, die sich weder für die Jagd noch für sonst eine „friedliche“ Tätigkeit eignen, allgemein auf kriegerische Absichten hindeutet, wurden Schwerter wie diese oft als rein zeremonielle Waffen bzw. Statussymbole verwendet. Außerdem waren die Waffen aufgrund ihrer Herstellungsweise mit bronzenen oder goldenen Nieten nicht besonders stabil. Es handelte sich gerade deshalb um kostbare Gegenstände, weil sie trotz ihres hohen Preises kaum einen praktischen Nutzen besaßen. Wahrscheinlich hatte ihr Besitz bzw. Gebrauch einen zeremoniellen Charakter. Ob sie darüber hinaus auch demonstrativ als symbolische Androhung von phyischer Gewalt gezeigt wurden, ist eine spannende ungeklärte Frage.

▲ [1] Akrobaten-Schwert“ aus dem Westflügel des Palasts von Malia. [2] Ein „Typ A“-Schwert (links) sowie ein Dolch (Mitte unten) aus dem Westflügel. Rechts daneben ein kleineres Schwert aus dem Nordflügel. Der Dolch in der Mitte oben stammt aus dem „Quartier Mu“. Alle ca. 1800-1600 v. Chr. Archäologisches Museum Heraklion.

▲ [1] Akrobaten-Schwert“ aus dem Westflügel des Palasts von Malia. [2] Ein „Typ A“-Schwert (links) sowie ein Dolch (Mitte unten) aus dem Westflügel. Rechts daneben ein kleineres Schwert aus dem Nordflügel. Der Dolch in der Mitte oben stammt aus dem „Quartier Mu“.

Alle ca. 1800-1600 v. Chr. Archäologisches Museum Heraklion.

Der Griff des besonders gut erhaltenen „Akrobaten-Schwerts“ war mit vergoldeten Nieten am Schaft befestigt. Die goldene Innenseite des Schwertknaufs war mit einem Repoussé-Akrobaten verziert, der einen Rückwärtssalto vollführt. Ob es sich um einen Stiersprung-Akrobaten handelt, ist nicht eindeutig zu klären. Seine Darstellung auf dem Schwert könnte auch darauf hindeuten, dass der Akrobat den Salto über ein aufrecht stehendes Schwert unter Einsatz seines Lebens vollführte. Hinweise auf solche „Todessprünge“ sowohl von männlichen als auch von weiblichen Akrobaten finden sich in späteren antiken Quellen — für die Zeit, in der das Schwert gefertigt wurde, sind sie jedoch ungewöhnlich.

Das große „Typ-A“-Schwert auf der linken Seite des zweiten Bildes besaß einen Griff aus Elefanten-Elfenbein, der mit Blattgold verziert war, sowie einen Schwertknauf aus Bergkristall. Es wurde im handwerklich und vielleicht auch kaufmännisch geprägten Nordflügel des Palastes gefunden. Es ist immer schwierig, über den Fundort eines solch bedeutenden Objekts zu spekulieren. Warum wurde es nicht geborgen? War es in einem Versteck untergebracht? Wurde es in einer Werkstatt aufbewahrt? Hing es in einem herrschaftlich-zeremoniellen Raum wie der „Hypostyl-Halle“ oder deren Obergeschoss an der Wand?

Das kleinere Schwert rechts auf dem zweiten Bild besaß einen großen Schwertknauf aus Elfenbein. Der Dolch oben in der Mitte stammt aus dem „Quartier Mu“ und war mit einem perforierten Goldblech belegt. Er könnte von einem mächtigen Herrscher oder Priester, oder auch einem ranghohen Militär, z.B. einer Leibgarde, am Gürtel getragen worden sein. Alle abgebildeten Waffen weisen die charakteristischen (und instabilen) Nieten auf (teilweise aus Gold), mit denen die Bronzeklingen an den Griffen befestigt wurden.

Alle Materialien, darunter besonders das wertvolle Gold und Elfenbein, waren äußerst kostspielig, und die Herstellung der Bronzewaffen äußerst aufwändig. Sie mussten genauso wie die Bestandteile der Bronze von verschiedenen Handelspartnern erworben werden. Kupfer gab es in der Nähe auf Zypern und in der Levante. Aber Zinn musste aus weit entlegenen Lagerstätten auf der Iberischen Halbinsel, in der Bretagne bzw. Südbritannien, in Oberägypten oder auch vom Hindukusch beschafft werden. Für Elfenbein von Elefanten, das meist aus Ägypten bezogen wurde und zu den wichtigsten Statussymbolen der bronzezeitlichen Eliten zählte, mussten manchmal ganze Jagdgesellschaften ausgerüstet und finanziert werden. Es war so kostbar, dass Stücke aus Elfenbein genauso wie jene aus Gold über viele Generationen hinweg vererbt wurden.

Wir haben hier einen Hinweis auf die zu selten gewürdigte Tatsache, dass der „globale“ bronzezeitliche Handel im östlichen Mittelmeer und darüber hinaus in erster Linie den luxuriösen Ambitionen einer herrschaftlichen Elite diente. Die minoische Bevölkerung bedurfte zum Überleben nur wenig mehr als ihrer subsistenten Landwirtschaft. Die von ihr erwirtschafteten Überschüsse wurden verwendet, um Exportwaren wie Keramik oder andere handwerklich veredelte Objekte herzustellen, die wiederum gegen die Luxusgegenstände bzw. Rohmaterialien gehandelt werden konnten.

▲ Portico am nördlichen Ende des Zentralhofs von Malia.

Wir verlassen diese herrschaftlichen Gemächer wieder über die „Loggia“ und treten erneut hinaus auf den zentralen Hof des Palastes. Hier an der Nordseite wurde er von einem Portico aus runden Säulen abgeschlossen, deren Fundamente noch gut sichtbar sind [16]. Am östlichen Ende dieses Säulengangs befand sich eine Treppe zum Obergeschoss.

Am westlichen Ende des Gangs befand sich der Eingang zum Vorraum einer besonders repräsentativen Halle mit sechs quadratischen Säulen, die als „Hypostyl-Halle“ bezeichnet wird [17]. Bei ihr handelt es sich um den größten bekannten Einzelraum des Palastes. Ihre Funktion ist ungeklärt. Vielleicht war sie selbst nur ein Empfangsraum für einen mindestens ebenso großen, zeremoniellen Fest- oder Bankettsaal im Obergeschoss. Die prominente Lage dieser Halle am nördlichen Ende des Zentralhofs spricht jedenfalls für ihre große Bedeutung. Vielleicht besaß ihr Obergeschoss sogar Fenster zum Hof?

▲ „Hypostyl-Halle“ von Malia

Nordwestlich dieser Räume verband ein steinerner, gepflasterter Korridor den zentralen Hof mit einem weiteren „Nördlichen Hof“ [18]. Von diesem Nordhof aus erhielt man in alle Richtungen Zugang zu den Gebäuden des Nordflügels, zum Beispiel zu dem sich östlich anschließenden „Quartier XXVII“ mit mehreren parallelen, rechteckigen Räumen an, die als Lager- und Werkräume dienten.

Von dort führte ein „nordwestlicher Hof“ [19] zum westlich gelegenen offiziellen Eingangsbereich des Palastes, wo sich ein Empfangssaal mit den typischen minoischen Polythyra befand [20]. Nördlich davon lag der „Nordwestflügel“ des Palastes [21], an den sich eine quer entlang der Nordmauer verlaufende Straße anschloss. Entlang dieser Straße wurden einige der in der Anlage gefundenen großen Pithoi (Vorratsgefäße aus verzierter Tonkeramik) repräsentativ aufgestellt.

▲ „Hypostyl-Halle“ von Malia

▲ Großer Pithos aus Malia im nördlichen Eingangsbereich des Palastes.

Die Seil-Ornamentik des einen großen Pithos deutet an, wie die schweren Vorratsgefäße bewegt wurden, falls notwendig: nämlich mit Hilfe von Seilen, die durch die vielen Keramik-Ösen gefädelt wurden, und die man zum Beispiel wiederum an langen Holzstangen befestigen konnte. Es fällt nicht schwer sich vorzustellen, wie aufwändig die Befüllung, Versiegelung und die regelmäßige Entleerung und Reinigung waren, und dass sich angesichts der Menge an Vorratsbehältern im Palast eine zentrale Verwaltung mit Tonsiegeln und Verzeichnissen geradezu aufdrängte.

Ein weiterer Riesen-Pithos, der hier im nördlichen Eingangsbereich steht, ist mit verschiedenen spiralförmigen und bandförmigen Relief-Mustern geschmückt, die möglicherweise Meereswellen darstellen sollen. Auch die Keramik-Ösen sind an anderer Stelle platziert als beim ersten Pithos. Überhaupt spricht die auch anderswo zu besichtigende große Variabilität und relative Einzigartigkeit solcher minoischer Massen- und Gebrauchsartikel für ein bestimmtes Stilempfinden, das weniger auf Gleichförmigkeit, als auf einer künstlerischen Authentizität beruht.

▲ [1] Großer Pithos im Bereich des Nordeingangs von Malia. [2] Detail der Relief-Dekoration im marinen Stil.

Auf dem nördlichen gepflasterten Weg verlassen wir den Kernbereich des Palastes. Er führt zu einer sogenannten „Polythyron-Krypta“, an die sich im Norden wiederum der Komplex einer „Agora“ mit einer Fläche von ca. 30 mal 40 Metern anschließt. Sie diente wohl als Versammlungsplatz zum Beispiel für Besucher des Palastes, durchreisende Händler, oder Zuschauer der heiligen Zeremonien, vermutlich ähnlich wie die „Theaterbereiche“ in den Palästen von Knossos und Phaistos. All dies sowie weitere Komplexe an der Peripherie des Palastes von Malia werden wir uns in der nächsten Episode anschauen. ■

Unsere Arbeit Unterstützen

Supporte uns als Trail Angel

Wenn du wirklich dankbar bist für die Eindrücke und Inspirationen, die du durch travel4stories erhältst, würden wir uns sehr freuen, wenn du einer unserer „Trail Angels“ wirst und dabei hilfst, unsere kleine digitale Sparbüchse mit Reise-Karma zu füllen. Nur dank Unterstützern wie dir ist dieses Projekt überhaupt möglich. Selbst kleine Beträge tragen uns über weite Strecken.

*Click on the button above and follow three simple steps in the pop-up form of our trusted partner donorbox. Checkout is possible via credit card and PayPal. You can select a one-time or a recurring donation. For recurring donors, a donor account is created automatically. Account setup info will be mailed to you. You have full control over your donation and you can cancel anytime. Your personal data is always secure.

If you prefer donating in other ways, you can become our Patreon, or support us directly via PayPal.

Die Möglichkeiten, uns mit gutem Reise-Karma zu unterstützen, sind nahezu endlos. Mehr darüber erfährst du hier.

Wir möchten allen unseren Unterstützern von ganzem Herzen danken!

Mehr Entdecken

Stories & Images, Tours & Trails, Reise-Serien und vieles mehr...

Kommentare

Wir sind neugierig auf deine Meinung...