Das Minoische MaliaTeil 1: Die Geschichte

Von der Ausgrabung zur Siedlung

Als der britische Admiral und Geologe Thomas Abel Brimage Spratt Anfang der 1850er Jahre Kreta bereiste — mit dem Auftrag, die Küste zu kartographieren — da verschlug es ihn auch an eine malerische breite Bucht an der Nordküste der Insel, etwa 30 Kilometer östlich von Knossos. In Kapitel 11 des ersten Bandes seiner zweibändigen „Travels and Researches in Crete“ (1865, S. 112) berichtet er über diese Bucht von Malia und erste Hinweise auf eine antike Stätte, die dort vermeintlich im roten Sand vergraben lag:

Etwa eine Meile nordöstlich des Dorfes und ein paar hundert Meter von der Küste entfernt befinden sich die Überreste einer antiken Stadt, die die Einheimischen Sivadhi Hellenico nennen. Die Stätte befindet sich auf einer zerklüfteten Anhöhe an der Ostseite eines Bachbettes mit einer kleinen Bucht an der Mündung, in der kleine Boote geschützt an Land gezogen werden konnten.

Spratt fand die genannte Bucht (die heutige „Potamos Bay“) mit dem traumhaften, gelbweißen Sandstrand (heute „Potamos Beach“) Mitte des 19. Jahrhunderts noch vollkommen verlassen vor. Heute tobt dort das touristische Leben und der Strand ist einer der beliebtesten der Gegend. Die Bucht wurde nach einem hier mündenen Fluss (Potamos) benannt. Den Wasserreichtum, der aus dem südlichen „Selena“ Höhenzug stammt, verrät vor allem ein mehrere Hektar großes, fast kreisrundes Gebiet mit sumpfigen Marschen, die „Malia Marsh Wetlands“, die sich südlich an den Strand anschließen. Den Namen des Ortes hatte Spratt vermutlich ungenau wiedergegeben. „Livadi Hellenico“ (nicht Sivadhi…) bedeutet so viel wie „Wiese der Hellenen“. Vielleicht verdankt sich der Begriff der besonderen natürlichen Schönheit dieser Gegend mit dem größten Schilfrohr-Bewuchs Kretas in den Marschen und mit den grasbewachsenen Dünen, die heute unter Naturschutz stehen.

Map & Track

km 01 — 63 (of 250)

TERRAIN

Flach

DISTANZ

3,5 km

DAUER

ca. 45 min

HÖHENDIFF.

26 m

ANSTIEG

17 m

ABSTIEG

27 m

HÖCHSTER PKT.

26,3 m

TIEFSTER PKT.

0,3 m

KÖNNEN

○○○○○

FITNESS

●○○○○

LANDSCHAFT

●●●●○

KULTUR

●●○○○

Bei den Marschen, einem heute geschützten Feuchtbiotop, handelt es sich um ein uraltes fruchtbares Flusstal, das von den neolithischen Ackerbauern, die später die „minoische“ Zivilisation hervorbrachten, schon mehrere tausend Jahre saisonal bewirtschaftet worden war. Die Minoer operierten wohl bereits mit künstlichen Kanälen zur kontrollierten Entwässerung des Feuchtgebiets in den wasserreichen Wintermonaten. Während der heißen, trockenen Monate wurde Wasser aus Brunnen geschöpft. Östlich dieses Gebiets, zwischen den Marschen und dem minoischen „Palast“ liegt ein fünf Hektar großes Buschland auf sandigem Untergrund, das geradezu übersät ist mit Steinen. Wahrscheinlich handelt es sich um die Reste einer einstigen Siedlung — einer Art von Unterstadt des Palastes. Natürlich ist wenig zu erkennen, da die Steine im Laufe der Jahrhunderte zu langen Haufen aufgeschüttet wurden, um das Areal für Olivenbäume zu räumen.

Wir folgen dem britischen Admiral Spratt auf seinem Weg vom Potamos-Strand zu dem Hügel, auf dem einst der Palast stand. Die heute asphaltierte Straße führt einige hundert Meter nach Südosten zwischen dem Buschland im Süden und den Dünen im Norden bis zum Eingang der archäologischen Stätte, deren große gewölbte Dächer über den Grabungen man schon von weitem sehen kann. Die Erhebungen an der Küste sind wirklich recht flach, und der Kernbereich des Palastes liegt landeinwärts hinter dem Hügel in einer Senke, fast wieder auf Meeresspiegel-Niveau. Was Thomas Spratt hier Mitte der 1850er Jahre vorfand, beschrieb er in seinem Reisebericht so:

Die Überreste bestehen hauptsächlich aus einigen wenigen Fundamenten antiker Behausungen, Teilen von Terrassen oder Mauern mit Zyklopenmauerwerk, und eines großen Platzes von etwa fünfundneunzig Quadratfuß, der mit großen Kalksteinplatten gepflastert wurde, der einen Tempel gestützt haben oder der Zugang zu einem Tempel gewesen sein muss. Dieser Tempel lag bis vor einigen Jahren drei oder vier Fuß unter einer rötlichen Erde begraben, bis ein Hirte zufällig einige dünne Platten aus Gold darin entdeckte.

In der Hoffnung, dass dies auf eine Goldader wies, arbeiteten die Einwohner von Malia mehrere Wochen lang fleißig an der Ausgrabung der Stelle, wurden aber nur mit einigen Unzen des Edelmetalls belohnt […].

Spratt vermutete, dass das Blattgold von einer Statue der Göttin (bzw. Nymphe) “Britomartis” stammte, die früher in der Gegend von Malia verehrt wurde und deren Standort er auf dem großen gepflasterten Platz von „Sivadhi Hellenico“ vermutete. Britómartis (Βριτόμαρτις) bedeutete dem römischen Gelehrten Solinus zufolge „süße Jungfrau“ in einem kretischen Dialekt. Der Legende nach war sie vor dem zudringlichen König Minos ins Gebirge geflohen, bevor sie sich mit einem beherzten Sprung ins Meer rettete — vielleicht an jener Stelle, an der später Malia entstand. Fischer bargen sie mit ihren Netzen (gr. díktyon) aus dem Wasser, weshalb sie den Beinamen “Diktynna” erhielt. Die Fischer nahmen sie mit nach Griechenland. Britomartis wurde dort in die Nähe der Göttin Artemis gerückt oder mit ihr identifiziert. Es wird angenommen, dass beide Göttinen auf dieselbe Vorgängerin zurückgehen — eine minoische Göttin der Berge und der Jagd. Der Mythos erklärt dann, wie diese kretische Göttin auf das griechische Festland gelangte. In welcher Form auch immer — sie wurde möglicherweise bereits in minoischer Zeit als Göttin desjenigen Berges auf Kreta verehrt, dem man später ihren Beinamen gab: Dikte. Es ist auch derselbe Berg, den die Griechen später als Zeus’ Geburtsstätte identifizierten.

Ob es sich bei dem „Tempel“, von dem Spratt sprach, der über den „großen Platz“ betreten wurde und erst „vor einigen Jahren“ (d.h. kurz vor Mitte der 1850er Jahre) von lokalen Schatzsuchern freigelegt wurde, um den Schrein des Palastes von Malia handelte, lässt sich nicht sicher klären. Es ist aber wahrscheinlich. In diesen Schreinen und ihren angrenzenden Räumen hat man in allen minoischen Palästen bedeutende wertvolle Funde gemacht. Wir werden auf den Schrein bei unserem Rundgang durch den Palast von Malia in der nächsten Episode zu sprechen kommen.

Jedenfalls geriet die Stätte des minoischen Palastes nach der ersten wilden (und relativ erfolglosen) Ausgrabung durch die lokale Bevölkerung wieder in Vergessenheit. Erst als die Welt fünf Jahrzehnte später von den archäologischen Sensationen von Knossos und Phaistos erfuhr, kehrte auch das Areal bei Malia auf den Radarschirm der Wissenschaft zurück. Nun gab es konkrete Anhaltspunkte für die Existenz einer alten Zivilisation „aus der Zeit des Königs Minos“, wie sich Thomas Spratt selbst ausgedrückt hatte.

1915 begann der griechische Archäologe und Mitgründer des Archäologischen Museums von Heraklion Joseph Chatzidakis eine Probegrabung auf dem „Azymo“ genannten Hügel begann und legte die südliche Hälfte des Westflügels des minoischen Palastes frei, sowie einige Gräber in der Nähe der Küste. Er brach seine Untersuchung allerdings wieder ab. 1922 nahm schließlich die Französische Schule für Archäologie in Athen die Ausgrabungen wieder auf, die bis heute mit Unterbrechungen andauern. Sie beförderten den mit 7.500 Quadratmetern drittgrößten der minoischen Paläste ans Tageslicht.

Die Siedlungsgeschichte von Malia

Ein idealer Standort für einen ungewöhnlichen Palast

Im Zuge der Ausbreitung der Kultur sesshafter Ackerbauern waren in der späten Steinzeit auf der gesamten Insel Siedlungen, kleinere Dörfer und Bauernhäuser entstanden, vor allem in Küstennähe in der Nähe von Flussmündungen, an Flussoberläufen, und auf den Hochplateaus. Bereits die ersten neolithischen Siedler ca. 5000 v. Chr. (möglicherweise auch schon frühere Einwanderer) konnten Schiffe bauen und über das Meer fahren. Im engen Kontakt mit der Kykladenkultur der Ägäis und den Küsten Kleinasiens und Griechenlands entwickelte sich im 3. Jahrtausend v. Chr. ein blühender maritimer Handel. Viele der Küstensiedlungen, die direkten Zugang zu wertvollen importierten Rohstoffen hatten, entwickelten sich zu geschäftigen Häfen mit handwerklicher Produktion und spezialisierten Werkstätten. Siedlungszentren, die über große Anbauflächen verfügten, nahmen an Größe und Bevölkerung zu und entwickelten sich zu wichtigen lokalen Verwaltungszentren.

In einer solchen idealen, strategisch günstigen Lage befand sich auch die Siedlung von Malia. Ihr Zentrum thronte auf einem Hügel inmitten einer weitläufigen fruchtbaren Ebene, die im Norden durch die breite Meeresbucht geschützt war, und im Süden durch einen halbmondförmigen Ring der Ausläufer des Lasithi-Gebirges (Dikti). Die Anwesenheit von Menschen in Malia während des Neolithikums ist durch Scherbenfunde belegt. Spätestens ab Mitte des 3. Jahrtausends bestand eine durchgängige Besiedelung. Man nimmt heute an, dass ein erster, kleiner Vorläufer-Komplex am Ort der späteren Palastanlage bereits in frühminoischer Zeit (EM IIA) entstand, von der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. bis ca. 2200 v. Chr. Aus derselben Zeit stammen auch die ersten Gräber der „Chrysolakkos“ Nekropole an der Meeresküste.

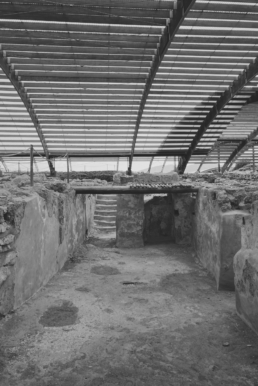

▲ Das meist zweistöckige Palastgebäude verfügte über ein massives Quadermauerwerk, das vor allem an den westlichen und südwestlichen Außenmauern noch gut zu erkennen ist. Thomas Spratt hatte es etwas missverständlich als „Zyklopenmauerwerk“ bezeichnet.

▲ Das meist zweistöckige Palastgebäude verfügte über ein massives Quadermauerwerk, das vor allem an den westlichen und südwestlichen Außenmauern noch gut zu erkennen ist. Thomas Spratt hatte es etwas missverständlich als „Zyklopenmauerwerk“ bezeichnet.

Die ersten monumentaleren Bauten Palast-ähnlicher Gebäude entstanden bereits in frühminoischer „Vorpalastzeit“ (EM IIB), in der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. Ebenfalls aus dieser Zeit stammen einige der Mauern der westlichen Magazine, was sich mit einem Depot von Vasiliki-Keramik (aus EM II) in einer Fundamentablagerung belegen lässt. Die massiven Mauern wurden später beim Bau des ersten Palastes in die neuen Strukturen integriert. Zwischen 2100 – 1900 v. Chr. (EM III-MM IA) war Malia auf eine Fläche von 2,58 Hektar angewachsen — erheblich größer als alles, was zuvor existierte. Die Bevölkerungszahl der Kleinstadt muss in die Tausende gegangen sein.

Aus dieser Keimzelle entstand der erste zusammenhängende große Palast. Über den Beginn der Bauarbeiten herrscht Uneinigkeit unter den Archäologen, und für ein genaues Datum genügen die Belege nicht. Man kann jedoch vermuten, dass der Palast spätestens im 20. Jh. v. Chr. begonnen und um 1900 v. Chr. fertiggestellt wurde. Die bereits bestehende bedeutende Siedlung, von der Teile um den Palast herum erhalten sind, verwandelte sich in eine palastartige Kernstadt; die umliegenden Siedlungen in deren Unterstadt bzw. Peripherie. Spätestens in der „Altpalastzeit“ (ca. 1900-1700 v. Chr.) war Malia ein unabhängiges regionales Zentrum mit ausgedehntem Landbesitz. Auch das handwerklich, vielleicht auch herrschaftlich im Sinne eines „Kleinen Palastes“ geprägte „Quartier Mu“ entstand in dieser Zeit.

Der Palast wurde wie die umliegenden Siedlungen ca. 1700 v. Chr. zerstört. Teile des Komplexes wie das „Quartier Mu“ wurden nie wieder hergestellt. Und auch der Palastbetrieb wurde erst ca. 1650 v. Chr. wieder aufgenommen. Der Neubau folgte in etwa dem Grundriss des älteren Palastes, doch es wurden noch für bis zu 50 Jahre Änderungen vorgenommen, die weitgehend dem Stil des Palastes von Knossos folgten. Es besteht eine gewisse Unsicherheit darüber, ob Malia in der „Neupalastzeit“ vom blühenden Knossos abhängig oder gar dessen Vasall war. Die große Entfernung von immerhin 30 Kilometern spricht eigentlich für eine relative Eigenständigkeit. Jedoch fehlen in Malia die für Paläste typischen Statusgegenstände und Verwaltungsdokumente. Der Töpferstil in Malia ist von Knossos beeinflusst und es scheint fast keine Freskenmalerei zu geben. Daher glauben einige Archäologen, dass ab spätestens 1600 v. Chr. eine Abhängigkeit von Knossos bestand. Es gibt sogar Überlegungen, ob der Neubau des Palasts von Malia überhaupt erst von den Eliten in Knossos angestoßen wurde – um eine östliche Dependance, ein Satelliten-Machtzentrum, zu erschaffen.

Wie alle minoischen Verwaltungszentren außer Knossos war auch Malia von der großen Zerstörung um 1450 v. Chr. (LM IB) betroffen. Der Palastkomplex wurde danach nur noch in stark verkleinertem Umfang genutzt. Malia geriet nun deutlich erkennbar unter die Oberhoheit von Knossos als Sitz einer zentralisierten Verwaltung für die ganze Insel („Dritte Palastzeit“ von Knossos). Als dessen Einfluss nach der letzten Zerstörung von ca. 1330 v. Chr. wieder nachließ, wurde der Palast von Malia noch eineml wiederbelebt, wenn auch nur für kurze Zeit. Auf den Ruinen entstanden ein paar freistehende Gehöfte. Zerstörungen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. (LM IIIB) scheinen das endgültige Aus für das minoische Malia zu bedeuten.

Der Palast wurde wie die umliegenden Siedlungen ca. 1700 v. Chr. zerstört. Teile des Komplexes wie das „Quartier Mu“ wurden nie wieder hergestellt. Und auch der Palastbetrieb wurde erst ca. 1650 v. Chr. wieder aufgenommen. Der Neubau folgte in etwa dem Grundriss des älteren Palastes, doch es wurden noch für bis zu 50 Jahre Änderungen vorgenommen, die weitgehend dem Stil des Palastes von Knossos folgten. Es besteht eine gewisse Unsicherheit darüber, ob Malia in der „Neupalastzeit“ vom blühenden Knossos abhängig oder gar dessen Vasall war. Die große Entfernung von immerhin 30 Kilometern spricht eigentlich für eine relative Eigenständigkeit. Jedoch fehlen in Malia die für Paläste typischen Statusgegenstände und Verwaltungsdokumente. Der Töpferstil in Malia ist von Knossos beeinflusst und es scheint fast keine Freskenmalerei zu geben. Daher glauben einige Archäologen, dass ab spätestens 1600 v. Chr. eine Abhängigkeit von Knossos bestand. Es gibt sogar Überlegungen, ob der Neubau des Palasts von Malia überhaupt erst von den Eliten in Knossos angestoßen wurde – um eine östliche Dependance, ein Satelliten-Machtzentrum, zu erschaffen.

Wie alle minoischen Verwaltungszentren außer Knossos war auch Malia von der großen Zerstörung um 1450 v. Chr. (LM IB) betroffen. Der Palastkomplex wurde danach nur noch in stark verkleinertem Umfang genutzt. Malia geriet nun deutlich erkennbar unter die Oberhoheit von Knossos als Sitz einer zentralisierten Verwaltung für die ganze Insel („Dritte Palastzeit“ von Knossos). Als dessen Einfluss nach der letzten Zerstörung von ca. 1330 v. Chr. wieder nachließ, wurde der Palast von Malia noch eineml wiederbelebt, wenn auch nur für kurze Zeit. Auf den Ruinen entstanden ein paar freistehende Gehöfte. Zerstörungen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. (LM IIIB) scheinen das endgültige Aus für das minoische Malia zu bedeuten.

Warum wurde der Ort nicht wieder besiedelt? Gut möglich, dass er zu anfällig zum Beispiel für Piraterie war. Nach den unruhigen Jahrzehnten des sogenannten „spätbronzezeitlichen Kollaps“ ab 1200 v. Chr. verließen viele Menschen auf Kreta ihre küstennahen Siedlungen und siedelten ins Landesinnere um, oft auf höher gelegenes, leicht zu verteidigendes Gelände. Ein Beispiel dafür ist die nahegelegene (8km östlich) Siedlung „Militos“ (auch „Milatos“), das wir uns in einer späteren Episode ansehen werden. Es besteht Anlass zur Vermutung, dass es sich um eine Ausgründung oder Neugründung in archaischer Zeit oder früher von Leuten aus Malia handelt – eine Art „Neu-Malia“. „Militos“ besaß eine für Angreifer kaum erreichbare Akropolis an einem steilen Berghang, unter der eine weitreichende untere Siedlung lag.

Nach einer längeren Zwischenzeit entstand In Malia in unmittelbarer Nachbarschaft der Ruinenstätte, an einer “Marmara” genannten Stelle, eine römische Siedlung, unter deren Überresten sich auch eine frühmittelalterliche (6. Jh. n. Chr.) Basilika befindet.

Ungeklärte Namensverhältnisse

Mögliche minoische oder mykenische Bezeichnungen des Palastes

Der alte minoische Name für Malia ist unbekannt. „Livadi Hellenico“ war es sicherlich nicht. Im Gegensatz zu Knossos und Phaistos war Malia am Ende der Bronzezeit vollständig und endgültig aufgegeben worden und man fand keine mykenischen (Linear B) Verwaltungsdokumente mit irgendeinem Hinweis auf den Namen. Basierend auf an anderen Orten gefundenen Dokumenten gelten „Setoija“ oder „Milatos“ als Kandidaten für Malias alten Namen. Es gibt keine Gewissheit, nur Hinweise, denen es sich vielleicht nachzugehen lohnt.

Homer spricht im Schiffskatalog der „Ilias“ von einem Ort namens „Miletos“ (sic!) — in der Notation des bedeutenden minoischen Handelspostens „Milet“ fern von Malia oder Kreta an der kleinasiatischen Küste. So heißt es bei Homer [die Übersetzung wurde vereinfacht/modernisiert]:

Über das Volk von Kreta herrschte Idomeneus, kundig der Lanze: über alle, die Knossos bewohnten und die festummauerte Stadt Gortyn, auch Lyktos, und Miletos, und weiter entfernt die weiße Stadt Lykastos, und auch Phaestos und Rhythios, all die bevölkerungsreichen Städte, von denen es auf Kreta einhundert gibt…

Vielleicht war der Name des neu gegründeten „Militos“ tatsächlich eine Abwandlung der einstmals berühmten minoischen Palastsiedlung namens „Milatos“. Die wahrscheinlichste Erklärung wäre, dass der Palast von Malia in Homers Zeit längst verlassen und möglicherweise sogar vergessen war. Wir werden niemals feststellen können, ob auf Kreta nur ein vages Wissen um eine mächtige Stadt in der Gegend die Jahrhunderte überdauert hatte, oder ob die enge Verwandtschaft zwischen den Siedlungen allgemein bekannt war oder ob beide Ortsnamen gar synonym gebraucht wurden.

Homer kannte höchstwahrscheinlich die alte Stadt „Milet“ (gr. „Miletos“) in Kleinasien (nahe seiner vermuteten Heimat). Milet war einst von minoischen Händlern (möglicherweise aus Milatos/Malia) erobert bzw. kulturell und ökonomisch beherrscht worden. Homer hätte somit lediglich den Vokal in der Mitte der Ortsbezeichnung verwechselt.

Die antike griechische Mythologie, die Homer sowohl aufgreift als auch entscheidend weiterentwickelt, enthält noch andere Verweise auf Malia. Ihr zufolge herrschte dort ein Mann namens Sarpedon — der dritte Sohn des Zeus und der Europa, und somit der jüngere Bruder des Minos aus Knossos und des Rhadamantys aus Phaistos. Dieser „dritte König“ Sarpedon wurde jedoch durch Minos von der Insel Kreta verbannt, woraufhin er nach Lykien in Kleinasien floh. In der Ilias taucht Sarpedon dann als Heros der Lykier auf, der sie auf der Seite Trojas in den Kampf führt und dort stirbt.

In dieser Verbannung des Sarpedon im Mythos kann einem durchaus als Spiegelbild die reale Geschichte des minoischen Malias erscheinen: die mehrere Jahrzehnte währende Aufgabe eines einstmals prächtigen Palastes nach der Zerstörung von 1700 v. Chr. und die darauffolgende Epoche unter dem Primat der Zentralmacht von Knossos (des „Königs Minos“). ■

In der nächsten Episode schauen wir uns den Palast von Malia genauer an — jedenfalls das, was noch davon übrig ist. Aufgrund des niedrigen Reliefs der bis auf die Grundmauern zerstörten Ruine erhält man fast noch besser als in Knossos einen Eindruck vom großflächigen, labyrinthförmigen Grundriss der minoischen Paläste, und das auf einem kleineren, besser überschaubaren Areal. Die charakteristische rote Farbe der Steine und der Erde in dieser Gegend, die es schon Thomas Spratt in seinem Reisebericht von 1865 zu erwähnen wert war, verleiht dem Ort eine seltsam unwirkliche Aura. Das eigentlich Spannende an Malia aber, die Siedlungsreste an der Peripherie des Palastes, besichtigen wir in der übernächsten Episode.

Unsere Arbeit Unterstützen

Supporte uns als Trail Angel

Wenn du wirklich dankbar bist für die Eindrücke und Inspirationen, die du durch travel4stories erhältst, würden wir uns sehr freuen, wenn du einer unserer „Trail Angels“ wirst und dabei hilfst, unsere kleine digitale Sparbüchse mit Reise-Karma zu füllen. Nur dank Unterstützern wie dir ist dieses Projekt überhaupt möglich. Selbst kleine Beträge tragen uns über weite Strecken.

*Click on the button above and follow three simple steps in the pop-up form of our trusted partner donorbox. Checkout is possible via credit card and PayPal. You can select a one-time or a recurring donation. For recurring donors, a donor account is created automatically. Account setup info will be mailed to you. You have full control over your donation and you can cancel anytime. Your personal data is always secure.

If you prefer donating in other ways, you can become our Patreon, or support us directly via PayPal.

Die Möglichkeiten, uns mit gutem Reise-Karma zu unterstützen, sind nahezu endlos. Mehr darüber erfährst du hier.

Wir möchten allen unseren Unterstützern von ganzem Herzen danken!

Mehr Entdecken

Stories & Images, Tours & Trails, Reise-Serien und vieles mehr...

Kommentare

Wir sind neugierig auf deine Meinung...