Der Tempel von Anemospilia

Einer der rätselhaftesten Orte der Minoer, den manche für den Schauplatz ihres einzigen bekannten Menschenopfers halten. Eine Gruppe von Priestern soll die Tat um 1700 v. Chr. während einer einzigartigen zivilisatorischen Bedrohungslage vollzogen haben. Aber stimmt das überhaupt? Und worin genau bestand diese singuläre Notsituation?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec mattis maximus massa. Morbi in odio varius, tincidunt dolor vel, varius turpis. Morbi hendrerit, quam quis porttitor tempor, erat leo aliquam purus, eget vestibulum ante elit in augue. Aliquam magna mi, feugiat sit amet orci at, finibus cursus sem. Proin non libero arcu. In ante mi, ornare eu justo euismod, consectetur pellentesque justo. In varius, nibh sit amet condimentum vehicula, ligula magna fermentum lectus, laoreet dignissim felis neque ac lectus. Sed eget sollicitudin ligula. Sed sapien ligula, dignissim ut facilisis vitae, ultricies et odio. Nam ultrices quam id ex aliquet, ut ultricies ante placerat. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer ut erat euismod, accumsan arcu quis, aliquam nulla. Maecenas eget porttitor dolor. Morbi at ex ac augue euismod feugiat. Duis augue augue, egestas vitae lorem sit amet, condimentum imperdiet est. Sed dolor elit, rutrum sit amet magna ac, ultricies gravida ligula.

Nunc vitae nisi eros. Pellentesque non nibh at purus fringilla aliquam. Vivamus eleifend nisl et dui commodo viverra. Nulla lacinia at arcu quis aliquam. Donec ultricies tellus ligula, vitae commodo ipsum ultricies sit amet. Sed sodales, justo a porttitor pellentesque, lorem ipsum facilisis turpis, eu dapibus urna ipsum nec urna. Vestibulum egestas leo sit amet turpis tempor, vel ullamcorper erat finibus. Vivamus non maximus orci, quis finibus elit. Curabitur posuere sem sed nisi varius, at facilisis ipsum cursus. Nam dignissim, dolor vel gravida aliquam, ipsum neque faucibus mauris, non vulputate libero dolor et arcu. Vestibulum dapibus ipsum pellentesque pretium venenatis.

Map & Track

km 01 — 63 (of 250)

Vom minoischen „Palast“ im Tourkogeitonia-Viertel von Archanes ging es für etwas mehr als drei Kilometer auf relativ guten Straßen zum Parkplatz vor dem Tempel von Anemospilia auf ca. 420m üNN. Weil Archanes selbst schon recht hoch auf ca. 390m üNN liegt, beträgt die Höhendifferenz netto nur etwa 25 Meter. Allerdings führt der Weg zwei Mal in Richtung des Flusbetts des Katsambas hinab- und dann wieder hinauf, was für einen vergleichsweise großen Gesamtanstieg und -abstieg sorgt.

TERRAIN

Hügelig

DISTANZ

3,18 km

DAUER

ca. 1/2 Std.

HÖHENDIFF.

ca. 25 m

ANSTIEG

162 m

ABSTIEG

137 m

HÖCHSTER PKT.

439 m

TIEFSTER PKT.

359 m

SCHWIERIGKEIT

Sehr leicht

UNTERGRUND

Asphalt

LANDSCHAFT

●●●●○

KULTUR

●●●●○

Die Lage von Anemospilia

Grandiose Aussichten vom Fuß eines "heiligen Berges"

Anemospilia ist einer von vier Tempeln bzw. Heiligtümern des in der Antike als heilig geltenden Berges Giouchtas (gr. Γιούχτας) und liegt auf einem kleinen Plateau auf dem Rücken der langgezogenen Felsnase des Nordhangs auf ca. 440 Metern Höhe üNN. Der Nordhang des Giouchtas hat keinerlei hohen Baumbewuchs, ist der Witterung ausgesetzt und sehr windig — daher stammt wohl auch der Name Anemospilia (gr. Ανεμόσπηλια = „Windhöhle“). Der Aufstieg zum Heiligtum von der Straße her ist kurz und führt über raues Karstgestein. Leider ist der Grabungskomplex seit einiger Zeit weiträumig umzäunt und für die Öffentlichkeit geschlossen.

Von dem Plateau aus eröffnet sich ein atemberaubender Blick sowohl auf das Dikti-Gebirge im Osten als auch das Ida-Gebirge im Westen, aber vor allem auf die gesamte nördliche Ebene und den dahinter liegenden Golf des heutigen Heraklion. Von dieser prominenten Stelle aus lassen sich bei guter Sicht (und stets mit der Sonne im Rücken) in einem großen Weitwinkel alle Bewegungen zu Land und zu Wasser beobachten – eine Tatsache, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Die minoische Metropole Knossos war von Anemospilia lediglich 5 km entfernt; deren Hafen Poros-Katsambas knapp zehn Kilometer.

Der Berg Giouchtas war für die Minoer auch deshalb so bedeutend, weil er der erste Orientierungspunkt für ihre Seefahrer war, wenn sie sich von ihren Handelsreisen aus der Ägäis zurückkehrend der heimatlichen Insel Kreta näherten. Zudem ähnelt der Berg von weitem mit etwas Phantasie einem menschlichen Kopf, der gen Himmel blickt. Die anthropomorphe Form führte später zu der Legende, nach der sich im Berg die letzte Ruhestätte des griechischen Gottes Zeus befinden sollte. Von dessen lateinischer Variante „Iupiter“ soll sich der volkstümlich verballhornte Name des Berges („Giouchtas“) herleiten — ein möglicher Hinweis darauf, dass sich die Legende in der römischen Antike verfestigt haben könnte. Doch vielleicht glaubten bereits die Minoer an einen ähnlichen Mythos.

▲ Weiter Blick in die Ebene zwischen Heraklion im Norden und dem Berg Giouchtas im Rücken.

▲ Weiter Blick in die Ebene zwischen Heraklion im Norden und dem Berg Giouchtas im Rücken.

Vermutlich umrundete ein sehr alter Weg die nördlichen Ausläufer des Berges Giouchtas hier bei Anemospilia, und irgendwo in der Nähe muss die Straße von Archanes nach Knossos verlaufen sein. Sie folgte dem Lauf des für die minoische Welt so wichtigen Flusses Kairatos (heute Katsambas), dessen Wasser aus den Zuflüssen und Quellen rund um Archanes die Metropole Knossos mit Wasser versorgte. Sicher verlief von Anemospilia auch ein Pfad zum Gipfelheiligtum Psili Korfi auf dem Giouchtas. Anemospilia scheint gemeinsam mit der Siedlung Archanes, der Nekropole Phourni und dem Gipfelheiligtum einen zusammenhängenden Komplex mit ausgesprochen religiös-sakraler Bedeutung in der minoischen Welt gebildet zu haben. Alle genannten Orte lagen in gegenseitiger Sichtweite auf einer trapezförmigen Fläche von nur knapp zwei Quadratkilometern rund um die Schlucht mit dem Flussbett des Kairatos.

Anemospilia wurde 1979 durch Zufall von dem griechischen Archäologenehepaar Efi und Iannis Sakellarakis entdeckt, das bereits seit 1964 in der Region Archanes Grabungen durchgeführt hatte. Als Efi Sakellarakis mit einigen ihrer Studenten über den Hügel streifte, stieß die Gruppe auf ein paar Weihhörner. Eine vielversprechende Probegrabung wurde vertieft und so förderte man das erste eigenständig angelegte minoische Heiligtum zutage. Aufgrund seiner prominenten Lage und Ausstattung, aber auch der konservierten Zerstörung durch eine Naturkatastrophe im 17. Jh. v. Chr., wurde bald klar, dass der Tempel wohl auch einer der bedeutendsten der minoischen Welt gewesen sein musste. Und dann wurde das Heiligtum wegen eines spektakulären Funds in seiner westlichen Tempelkammer auch noch weltweit bekannt.

Das Heiligtum

Ein heiliger Ort braucht einen heiligen Ort

Die besonders schlichte Symmetrie des Gebäudegrundrisses ist für minoische Verhältnisse bemerkenswert. Der mit ca. 13 Metern Kantenlänge annähernd quadratische Tempelkomplex von Anemospilia verfügte über drei etwa gleich große, längliche Räume in Nord-Süd-Ausrichtung mit nördlichen Durchgängen, von denen lediglich der untere Teil der Türstürze erhalten ist. Die Aufteilung des Heiligtums in drei Kammern, mit der wichtigsten, dem Bildnis der Gottheit gewidmeten Kammer in der Mitte, erinnert an den „Dreiteiligen Schrein“ („Tripartite Shrine“) von Knossos und an weitere dreiteilig angelegte Heiligtümer in anderen minoischen Palästen und Villen.

Jenseits der drei Eingänge befand sich ein quer über die gesamte Breite des Heiligtums verlaufender Korridor, dessen Raumbreite in etwa dem der Kammern entsprach. Dieser Korridor verfügte über einen östlichen Seiteneingang, bei dem es sich auch um den Haupteingang zum Tempel gehandelt haben könnte. In der nördlichen Außenwand des Korridors sind ebenfalls die Reste von drei Türstürzen bzw. Durchgängen erhalten. Die archäologischen Funde jenseits dieser Türen sind so schlecht und spärlich, dass keine genauen Aussagen getroffen werden können. Doch ist die Existenz eines Propylons (Säulenvorhalle) an dieser Stelle eher unwahrscheinlich. Vielmehr könnte das Gebäude durch einen Vorbau verlängert gewesen sein, in dem sich den drei Kammern symmetrisch gegenüberliegende Räume befunden haben könnten. Es gibt Hinweise auf eine das Gebäude umschließende Einzäunung oder Umfriedung. Daher wurde die große Ähnlichkeit mit einem antiken griechischen „Temenos“ (umgrenzter Bezirk eines Heiligtums) oder vielmehr dessen mykenischem Vorläufer (Linear B = te-me-no) festgestellt.

▲ [1] Luftaufnahme des Tempels von Anemospilia mit dem symmetrischen, quadratischen Grundriss. [2] Schräge Luftaufnahme, auf der die monumentale Bauweise und die Reste der Eingänge gut zu erkennen sind. © A. Roniotis

In den Räumen des Heiligtums fanden die Archäologen eine Vielzahl von Votivgegenständen und Tongefäßen und kleineren Pithoi, aber auch Mörser und Stößel sowie dreibeinige Kochtöpfe. Die meisten (ca. 150) Tongefäße fand man in der östlichen Kammer. An deren Südseite wurden die Ruinen eines Stufenaltars gefunden, auf denen sich sehr viele Opfergaben befanden. Auf dem Boden fanden die Archäologen die Scherben vieler Vorratsgefäße aus Keramik (Pithoi) und am Boden der Gefäße Spuren von Milch, Honig, Getreide und Erbsen. Weitere gegenständliche Funde waren ein kunstvoll geschnitztes Achat-Siegel, das einen Ruderer in einem Boot darstellt, sowie ein eimerförmiges Rhyton (Ritualgefäß) mit einem reliefierten Stier in einer Blumenlandschaft.

In der mittleren Kammer fand man ebenfalls eine Vielzahl an Tonscherben von Pithoi und Rhyta (Ritualgefäßen). Dort machte man außerdem noch einen weiteren bedeutenden Fund: ein Paar überlebensgrosser Keramikfüße mit Löchern in der Oberseite ihrer abgeplatteten Stümpfe. In der Interpretation der Archäologen steckte in ihnen die akrolithische Kultfigur einer Gottheit, die auf einem hölzernen Podest am Kopfende des Raumes stand. Es handelt sich um einen von nur sehr wenigen überlieferten Hinweisen auf die Tatsache, dass die Minoer bereits über große (Götter-)Statuen verfügten[1]. Ebenfalls in dieser mittleren Kammer ragte neben dem Altar der Kultstatue ein Stück unbehauenen Felsens aus dem Boden, das offenbar absichtlich so stehengelassen worden war. Möglicherweise repräsentierte es „die heilige Erde” und Flüssigkeitsopfer (Libationen) wurden auch über dem Stein dargebracht.

▲ [1] Keramikfüße einer akrolithischen Götterstatue aus der mittleren Kammer von Anemospilia. [2] Keramikgefäß aus dem Tempel von Anemospilia. [Beide: Archäologisches Museum Heraklion]

Man nimmt an, dass das Heiligtum einer Naturkatastrophe, vermutlich einem großen Erdbeben zum Opfer fiel. Die vollständige Zerstörung der monumentalen Strukturen bis auf die Grundmauern sowie die Fallrichtung der Steinblöcke schlossen andere Hypothesen aus. Auch waren an keinem der Gegenstände Spuren mutwilliger Gewalteinwirkung zu erkennen. Umgestürzte Öllampen entfachten wie in den Palästen ein Feuer, das alle Stützbalken und anderen Holzstrukturen niederbrannte, wozu möglicherweise auch der Korpus der großen Kultfigur gehörte, sowie das Podest, auf dem sie stand. Aus dem Datum der Zerstörung und der chronologischen Einordnung der Bauteile und anderen Funde (Keramik aus MM II bis MM IIIA) konnte man schließen, dass das Heiligtum nur für eine sehr kurze Zeit, wahrscheinlich wenige Jahrzehnte, benutzt wurde.

Die Datierung der Naturkatastrophe, die Anemospilia vernichtete, gestaltet sich widersprüchlich und ungenau. Oft liest man, dass es sich um dasselbe schwere Erdbeben gehandelt haben dürfte, welches die „alten Paläste“ der Minoer ca. um 1700 v. Chr. zerstörte, und das klingt zunächst einmal einleuchtend. Gelegentlich erhält man als Zeitangabe aber auch “Mitte des 17. Jh. v. Chr”, also um 1650 v. Chr., oder auch “in der ersten Hälfte des 17. Jh. v. Chr.“. Dies könnte möglicherweise zur hohen Datierung der „minoischen Eruption“ des Vulkans Thera passen. Bei solchen Überlegungen muss man sich aber stets in Erinnerung rufen, dass die gesamte minoische Chronologie auf äußerst wackeligen Beinen steht.[2]

Die rätselhaften Skelette

Ein Sensationsfund führt zur Gretchen-Frage nach dem Menschenopfer

Von herausragendem archäologischem Interesse sind vier menschliche Skelette, die in den Trümmern gefunden wurden. Drei von ihnen wurden als Tempeldiener oder Priester interpretiert, die offensichtlich unter den herabstürzenden Teilen des Bauwerks begraben wurden. Eine Person lag bäuchlings im Korridor vor der Tür des mittleren Raumes, so als wäre sie beim Versuch, das Gebäude fluchtartig zu verlassen, erschlagen worden. Bei dieser Person wurde ein zerstörtes Rhyton gefunden, das dem Rhyton auf dem Sarkophag von Agia Triada ähnelt, in dem das Blut eines geopferten Stiers aufgefangen wird. Vielleicht handelte es sich um einen Priester, der das Opferblut in die mittlere Kammer trug, um es dort einer Gottheit darzubringen.

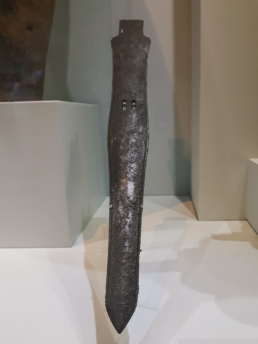

Zwei weitere Skelette fand man im westlichen Kultraum unter den herabgestürzten Trümmern: eine etwa 28-jährige, 1,54 m große Frau, sowie einen etwa Ende 30 Jahre alten, ca. 1,80 m großen, kräftigen Mann. Letzterer trug einen Siegelring aus Silber und (dem in der Bronzezeit noch wertvolleren) Eisen am kleinen Finger Finger seiner linken Hand – ein kostbares Objekt, das ihn als Mitglied einer elitären gesellschaftlichen Kaste, vermutlich als Priester, auswies. Die Sensation jedoch, für die der Tempel von Anemospilia bald nach seiner Entdeckung berühmt (und berüchtigt) wurde, war das vierte Skelett. Dabei handelte es sich um einen 17- oder 18-jährigen, ca. 1,65 m großen Mann, der in seitlicher Position auf seiner rechten Körperseite, mit Blickrichtung nach Osten, auf einem trapezförmigen Altar oder Tisch gelegen hatte.

Dieser Mann zog nicht nur das gesteigerte Interesse von Archäologen auf sich, sondern wurde zum Beispiel auch von Gerichtsmedizinern untersucht. Aufgrund seiner Körperhaltung (insbesondere der Seitlage und eines seltsam angewinkelten Beins, wurde geschlussfolgert) dass er zum Zeitpunkt der Katastrophe in der Art eines Opfertiers (d.h. mit zusammengebundenen Hinterläufen) auf dem Altar gefesselt gewesen war, so ähnlich wie es auch auf dem Sarkophag von Triada dargestellt ist (der allerdings deutlich später entstand). Kurz vor der Katastrophe habe man ihm wie bei einem Stieropfer die zum Boden weisende Halsschlagader durchgeschnitten. Dazu sei ein 40 cm langes bronzenes Messer oder Kurzschwert[3] benutzt worden. Das Schwert sei nach der Schlachtung auf dem Körper des Opfers abgelegt worden, wo die Archäologen es fanden. Der Blutabfluss ließe sich anhand der unterschiedlichen Skelettfärbung auf der oben bzw. unten liegenden Körperseite nachweisen. Das sicherlich in einem Tongefäß aufgefangene Blut sei bereits im mittleren Raum des Heiligtums vor der Götterstatue bzw. auf dem unbehauenen Felsbrocken, der die Erde repräsentierte, dargebracht worden.

▲ [1] Waffe aus der westlichen Kammer des Tempels von Anemospilia. [2] Eimerförmiges Rhyton (Ritualgefäß) mit einem reliefierten Stier in einer Blumenlandschaft.

Ein Teil der archäologischen Fachwelt folgt der Interpretation der Ausgräber Efi und Yannis Sakellarakis, dass hier ein Menschenopfer vollzogen wurde, um die Götter oder eine Gottheit zu besänftigen, der allein die Macht zugeschrieben wurde(n), die Naturkatastrophe noch abzuwenden. Mit der Entdeckung der Skelette von Anemospilia sei erstmals die Existenz eines Menschenopfers in der minoischen Kultur belegt. „Ich habe die Ewigkeit gesehen.“ soll Yannis Sakellarakis nach dem Fund gesagt haben.

Das im Tempel von Anemospilia gefundene Ryhton mit der Relief-Darstellung eines Stiers lässt vielmehr vermuten, dass auch dieses Heiligtum regulär als Ort von Tieropfern diente. Mysteriöserweise wurden im Tempel von Anemospilia, der ja mitten in einer Opferzeremonie zerstört und sozusagen in der Zeit „eingefroren“ wurde, aber keine Hinweise auf ein geschlachtetes Tier gefunden.

Andererseits spricht wenig dafür, dass die Minoer überhaupt und schon gar nicht regelmäßig Menschen opferten.

[4].

Nur die außergewöhnliche Brisanz des katastrophalen Naturereignisses solle demnach die Priester des Tempels zur Durchführung eines einmaligen, äußersten Opfers verleitet haben (soviel wir wissen, auch nur mit einer einzelnen geopferten Person). Janis…

Der Archäologe Dennis D. Hughes hat Einwände gegen diese Interpretation von Anemospilia als Ort eines Menschenopfers erhoben. Es sei unsicher, ob es sich um einen Tisch oder Altar handelte. Es sei sogar ungeklärt, ob es sich überhaupt um einen Tempel oder Schrein handele. Die Waffe sei keine übliche rituelle Waffe, sondern Teil eines Speers oder einer Lanze. Es sei archäologisch nicht nachweisbar, ob die Waffe auf dem Körper der Person abgelegt wurde. Sie könnte auch an der Wand gelehnt und auf die Person gefallen sein. Die unterschiedliche Färbung des Skeletts könnte von einer anderen Ursache stammen, zum Beispiel von dem Feuer.

Einige von Hughes´ Einwänden sind sehr gut begründet, vor allem bezüglich der Waffe. Ein minoischer Oberpriester mit einem kostbaren Ring am Finger in einem wichtigen Heiligtum hätte sicher auch eine richtige Ritualwaffe bei der Hand gehabt. Außerdem war nur eines der Beine des “Opfers” angewinkelt — es könnte sich wie bei den anderen Skeletten um eine Deformation durch herabstürzende Bauteile handeln. Ein Menschenopfer lässt sich also nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nachweisen. Der Sheffielder Archäologe Keith Branigan hält die Menschenopfer-These von Anemospilia zwar für naheliegend und einleuchtend, aber nicht für stichhaltig und evident.[5]

Dennoch — ein bedeutender Teil der mit Anemospilia befassten Wissenschaftler bleibt bei der These, dass es sich hier um ein Menschenopfer gehandelt habe. Sie beharren insbesondere auf der Annahme, dass es sich um eine singuläre Ausnahme in der minoischen Opferpraxis gehandelt habe, die aufgrund einer singulären Naturkatastrophe geboten erschien. Dass die Minoer in normalen Zeiten nur Tiere opferten, werde gerade in Anemospilia duch das dort gefundene Stier-Rhyton deutlich. Dass die Minoer aber (entgegen der bronzezeitlichen Kultur des östlichen Mittelmeerraums) völlig immun gegenüber Menschenopfern gewesen sein sollen, kritisierte die Professorin J. Leslie Fritton mit der Bemerkung, dass wir „unseren modernen Widerwillen, solche Praktiken ernsthaft in Erwägung zu ziehen“, ebenfalls in Frage stellen sollten.[6]

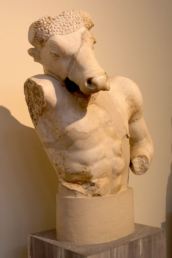

Ganz sicher existiert dieser moderne, snobistische Reflex, unseren menschlichen Vorfahren Verhaltensweisen zu unterstellen, für die wir uns selbst gerne rühmen. Und dazu gehört ganz sicher unsere vermeintliche “Zivilisiertheit” (was auch immer wir darunter verstehen). Uns misfällt die Vorstellung, dass uns nicht viele Jahrhunderte von unserer “unzivilisierten“ Vergangenheit trennen. Menschenopfer waren in der Entstehungsphase der ersten Hochzivilisationen — in der Bronzezeit und davor — sowohl im Mittelmeerraum, in Mesopotamien und in Ägypten, als auch in Indien und China, zu keiner Zeit unbekannt und zeitweise schwer en vogue (vor allem bei herrschaftlichen Begräbnissen). Sie erhielten sich bis in die griechisch-römische Antike. Eine bronzezeitliche Geschichte aus dem Alten Testament der Bibel wird heute noch Kindern erzählt: die unterbrochene Opferung des Isaak durch seinen Vater Abraham.[7] Die Geschichte spielt mit dem Thema auf eine interessante Weise, indem sie den kurzen Schritt vom Tieropfer zum Menschenopfer darstellt, und indem sie all dies dem Willen eines mal grausamen, mal gerechten Gottes unterstellt. Es gibt auch in der griechisch-ägäischen Kultur einen ähnlichen Mythos: dem des Minotauros.

▲ Kopie der verlorenen Minotauros-Statue von der Athener Akropolis.

[Archäologisches Nationalmuseum Athen]

Die Legende um den Minotauros entstand erst in nachminoischer Zeit. Wir wissen nicht genau, ob sie möglicherweise reale frühere Vorläufer hatte oder nur symbolisch mit dem Topos des Menschenopfers spielte. Das schreckliche Mischwesen, das mit seinem Stierkopf auf die minoische Kultur Kretas verweist, war eine Interpretation der Festlandgriechen, insbesondere eine Herrschaftslegende der Athener, mit der sie sich vielleicht an die Zeit unter der minoischen Thalassokratie erinnerten. Die Legende diskreditierte den mythischen König Minos als gierigen Usurpatoren, der anlässlich seiner Königskrönung ein Stieropfer unterschlug, weil er das Tier behalten wollte. Daraufhin ließen ihn die erzürnten Götter eben von diesem Stier hörnen, woraus der Minotauros (halb Minos (sic!), halb Tauros = Stier) als Fratze des Königs entstand. Minos hatte die Athener dann grausam unterworfen und furchtbare menschliche Tribute von ihnen gefordert, um sie dem Minotauros zu opfern. Erst der attische Volksheld Theseus hatte das Ungeheuer im Labyrinth auf Kreta besiegt und das grausame Ritual beendet.

Wir erfahren durch diese Legende also sehr viel über die Vorstellungen der Griechen im ersten Jahrtausend v. Chr., aber nur sehr wenig über die Riten der Minoer in dem Jahrtausend davor. Dennoch könnte sie mit ihren eindeutigen Bezügen zum minoischen Kreta auf einen realen Kern verweisen. Sie gilt daher immer noch als erster Anhaltspunkt für eine „dunkle Seite“ der Minoer (man könnte auch von Normalisierung sprechen), die in jüngerer Zeit zum Vorschein kommt. Die Minoer, die ja Teil dees überregionalen bronzezeitlichen Kulturraums waren, dürften sich jedenfalls kaum unschuldig gefragt haben, was denn ein Menschenopfer sei. Wie kurz bei ihnen der Schritt vom Stieropfer zum Menschenopfer war, bedarf aber noch vieler weiterer Funde und Untersuchungen. Es gibt auch jenseits des fraglichen Beispiels von Anemospilia keinen sicheren Hinweis auf Menschenopfer in der minoischen Kultur. Vielleicht gelang es der minoischen Zivilisation sogar, das grausame steinzeitliche Ritual für eine Weile zu unterdrücken, woraufhin es erst in mykenischer Zeit wieder aufflammte, und daran erinnerten sich dann die späteren Griechen. Wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir Menschenopfer bei den Minoern vorerst weder sicher annehmen noch ausschließen können.

Die rätselhafte Katastrophe

Wodurch und wann wurde Anemospilia nun wirklich zerstört?

Einige weitere Fragen ergeben sich aber dennoch aus der beschriebenen Szenerie, die man anhand der Funde rekonstruierte. Selbst wenn man Hughes darin folgt, ein Menschenopfer auszuschließen — eine Tatsache bleibt unbestritten: vier Personen wurden von einem schweren Erdstoß entweder völlig überrascht oder retteten sich zumindest nicht rechtzeitig aus dem einstürzenden Gebäude. Selbst wenn es sich, wie Hughes mutmaßt, noch nicht einmal um einen Tempel gehandelt hat: Was verleitete sie dazu, in dem einsturzgefährdeten Gebäude zu verbleiben und das eigene Leben zu riskieren? Warum hielt die Person im Korridor dann augenscheinlich bis zuletzt ein Opfergefäß in den Händen? Wollte sie das Gebäude während eines schweren Erdstoßes doch noch verlassen und dabei das Gefäß retten? Warum? Und warum zögerte sie so lange? Warum verließen die anderen beiden bzw. drei Personen nicht rechtzeitig das Gebäude?

Wenn es sich doch um eine Opferzeremonie in einem Tempel gehandelt haben sollte — ganz egal, ob ein Menschen- oder ein symbolisches Opfer — dann lautet die wahrscheinlichste Antwort: Glaube und Pflichtbewusstsein. Das Opfer war noch nicht vollständig vollzogen, als der letzte Akt der Naturkatastrophe hereinbrach. Die Zeremonie fand esoterisch, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Priester begriffen ihre Rolle als Bindeglied zwischen den Interessen der minoischen Gesellschaft bzw. ihrer Machtelite und deren allerletzter Zuflucht in einer existenziellen Notsituation — der Gottheit(en), die allein man für fähig hielt, mit äußersten Mitteln das drohende Unheil abzuwenden. Die Opferzeremonie musste daher um jeden Preis bis zum Schluss vollzogen werden.

Nur fest im Glauben an diese Gottheit stehende und an ihre priesterliche Pflicht gebundene Menschen werden wohl auf die rechtzeitige Flucht aus einem solchen Gebäude verzichtet haben. Insofern könnte man sagen, dass es sich bei allen im Tempel gefundenen Personen um menschliche Opfer an diese Gottheit(en) handelte.

Eine weitere Frage ist die nach der Art der Naturkatastrophe selbst. Kann es sich um „ein Erdbeben“ gehandelt haben, wie es oft heißt? Auch im Zusammenhang mit dem Untergang der „alten Paläste“ wird oft auf „ein verheerendes Erdbeben mit Bränden“ verwiesen. Zu der in Anemospilia zweifelsohne in der Zeit eingefrorenen größeren Zeremonie passt ein solcher Befund nicht. Eine solche Zeremonie bedarf einer gewissen Vorbereitungszeit — zumal falls sie ein Menschenopfer beinhaltete, in einer Gesellschaft, in der dieser Ritus selten oder nie praktiziert wurde. Es gibt einen organisatorischen Vorlauf, in dem die Rechtmäßigkeit eines solchen Opfers geklärt und womöglich ein Verfahren beschlossen und angewendet werden muss, wie man die zu opfernde Person auswählt. Dann soll die betreffende Person gefangen und wahrscheinlich unter Zwang, gefesselt, betäubt, zu einem vielleicht mehrere Kilometer entfernten Heiligtum auf einen knapp 500 Meter hohen Berg gebracht werden. Dort muss die Opferzeremonie rituell vorbereitet und dann durchgeführt werden. Kaum vorstellbar, dass all dies in den wenigen Minuten oder Stunden eines singulären Erdbebens geschieht.

Es muss sich vielmehr um eine ganze Kaskade von Naturkatastrophen oder um eine Kette von Erdbeben gehandelt haben, vielleicht sogar über Wochen oder Monate hinweg. Solche lang andauernden Erdbebenepisoden sind nicht unmöglich, aber sehr selten. In aller Regel kommt es zu Vorbeben, dann zu einem schweren Hauptbeben, und schließlich zu weniger verheerenden Nachbeben. Wir erinnern uns an das Ausgangsargument: die Naturkatastrophe muss schwer genug gewesen sein, um entweder ein Menschenopfer zu erfordern, oder aber zu erzwingen, dass die Priester trotz einer länger vorbereiteten Zeremonie darauf verzichten, das Gebäude zu verlassen. Die Minoer auf Kreta — in einer der seismisch aktivsten Regionen Europas und sogar der Welt — hatten Erfahrung mit Erdbeben. Mehrfach bauten sie im Anschluss an Naturkatastrophen ihre Häuser und sogar ihre Paläste wieder auf. Vielleicht existierten gesellschaftliche Routinen wie geordnete Evakuierungen. Ein Menschenopfer also? Ein Erdbeben — so schlimm, dass die Priester unter Lebensgefahr im Tempel verblieben, um die Opferzeremonie, die einzige Rettung, zu vollziehen?

▲ Der geflügelte Talos („ΤΑΛΩΝ“), Beschützer der Insel Kreta, mit Steinen bewaffnet. Vorderseite einer Silberdrachme aus Phaistos (Kreta), geprägt ca. um 300/280-270 v. Chr.). [Cabinet des Médailles Paris]

Äußerst rätselhaft ist auch die Tatsache, dass an jenem Tag irgendwann kurz nach 1700 v. Chr. in Anemospilia die Zeit stehen geblieben war. Das Tempelgebäude wurde nie wieder aufgebaut, und an dem Ort gibt es auch keine sonstigen Anzeichen für eine spätere Nutzung. Das ist höchst erstaunlich angesichts der prominenten Lage von Anemospilia mit der weiten, guten Sicht, an einer Kreuzung wichtiger Straßen, und am Fuße eines als heilig geltenden Berges, auf dem sich weitere wichtige Heiligtümer befanden (und fortbestanden). Von allen Orten, welche die Minoer nach einer Naturkatastrophe am Ende der „Altpalastzeit“ aufgeben wollten oder mussten — dies war wohl einer der unwahrscheinlichsten.

Wir werden vielleicht nie erfahren, was genau an jenem einen Tag in Anemospilia geschah. Doch einen Gedanken sollten wir zumindest einmal durchspielen, auch wenn die vorherrschenden Chronologien das eigentlich nicht erlauben. Wenn sich an dieser Stelle Zeitzeugen befunden hätten, als die äußerst ungewöhnliche Naturkatastrophe des Thera-Vulkanausbruchs über Kreta hereinbrach — diese Zuschauer hätten die absoluten Logenplätze besessen. Wohl von keinem anderen Ort aus hätte man aus relativ sicherer Entfernung die Aschewolke des Vulkans besser beobachten können, vor allem aber auch die Wirkung der Tsunamis, die die Nordküste verheerten, Schiffe und Menschenleben zerstörten, den Knossos-Hafen Poros-Katsambas für alle Zeiten vernichteten, das Flussbett des Kairatos hinauf bis weit ins Hinterland überspülten und vielleicht sogar den Palast von Knossos in Mitleidenschaft zogen.

Die „minoische Eruption“ des Thera ist ein Paradebeispiel für eine Katastrophe, die nicht an einem Tag stattfand, sondern sich über einen längeren Zeitraum erstreckte. Das Unheil kam aus dem Norden — über das “Haus-Meer” der Minoer: die Ägäis, auf deren Inseln sich ihre Handelsposten und Bündnispartner befanden. Es begann mit den Erdbeben von der ersten Eruption, vielleicht mit ersten, weithin sichtbaren Aschewolken. Vielleicht begann es aber noch früher. Es gibt Wissenschaftler, die annehmen, dass der Mythos von dem aus Bronze geschmiedeten Riesen Talos, der glühende Feuerbrocken auf feindliche Schiffe warf, ein reales Vorbild hat: eine längere Aktivitätsphase des Vulkans Thera. Vielleicht spie der Berg seit Wochen oder Monaten Feuer und Lava. Vielleicht war bereits eine Siedlung, die sich in der Mitte des Vulkans befunden hatte, untergegangen. Vielleicht waren bereits Flüchtlinge von Thera auf Kreta angekommen, in Knossos. Eine Tagesreise betrug die Entfernung. Vielleicht kursierten bereits Horrorgeschichten von einem Berg, der drohte, alles zu vernichten. Die Rauchwolken in der Ferne waren der Beweis.

Dann galt es auch auf Kreta, die Insel zu beschützen, insbesondere den heiligen Berg Giouchtas mit dem sakralen Gipfelheiligtum. Wenn irgendjemand diese Katastrophe noch abwehren und zu einem guten Ende führen konnte, dann war das ja wohl die eigene Erd- bzw. Muttergottheit, aus deren Schoß das Unheil ja gekrochen war. Doch es wurde noch schlimmer. Nach einer Ruhephase (während der das Meerwasser in die eingestürzte Magmakammer des Thera-Vulkans geflossen war) erfolgte eine gigantische phreatomagmatische Eruption, gefolgt von weiteren Erdbeben und einer nun sicherlich auch auf Kreta bedrohlich wirkenden Aschewolke. Etwa eine halbe Stunde später dürften die ersten Tsunamis eingetroffen sein. Vielleicht kam es zu weiteren Erdbeben. Eine solche Katastrophe hätte jedenfalls ganz sicher als Anlass getaugt, genau an diesem Ort, in Anemospilia, ein singuläres Menschenopfer durchzuführen.

Die phreatomagmatische Eruption des indonesischen Vulkans Krakatau im Jahre 1883 ließ zwei Drittel der Insel einstürzen und bildete bis zu 46 m hohe Tsunamiwellen, deren Zerstörungsradius bis nach Südafrika reichte. Die Druckwelle der gigantischen Explosion umrundete die Erde sieben Mal, und Berichten zufolge beschrieben Menschen in einer Entfernung von 4800 km das Geräusch als „Kanonenfeuer von einem nahe gelegenen Schiff“. Und dennoch wird die Eruption des Krakatau mit VEI 6 noch eine Stufe unter dem Ausbruch des Thera (VEI 7) klassifiziert, und man schätzt den Tephra-Auswurf des Thera auf das Fünffache des Krakatau. Und die Nordküste der Insel Kreta liegt nur 120 Kilometer von Thera entfernt. ■

- ↑ [1] Ein weiterer Hinweis ist aus Knossos bekannt.

- ↑ [2] Gelegentlich liest man als Zeitangabe auch “Mitte des 17. Jh. v. Chr”, also um 1650 v. Chr., oder auch “in der ersten Hälfte des 17. Jh. v. Chr.”. Ungeachtet dessen, dass die minoische Chronologie nicht auf das Jahr genau gesichert ist, würde der Zeitpunkt um ca. 1700 v. Chr. aber insofern besser passen, als er mit der gleichzeitigen Zerstörung aller „alten Paläste” auf der Insel zusammenfällt. Zur Chronologie von Anemospilia s.u. den letzten Abschnitt dieses Beitrags. Zur minoischen Chronologie im Allgemeinen s. dieser Link.

- ↑ [3] Die Waffe hatte nur einen sehr kurzen Griff und zwei Löcher in der Mitte. Daher besteht die Vermutung, dass es sich um eine verzierte Speerspitze gehandelt haben könnte. Auf der Klinge waren beidseitig Tierköpfe eingraviert: die Schnauze und die Stoßzähne eines Ebers, Ohren wie Schmetterlingsflügel und schräge Augen wie ein Fuchs.

- ↑ [4] Einen weiteren, aber ungesicherten Hinweis ergibt ein Fund von Kinderknochen mit Spuren von Gewalteinwirkung aus Knossos.

- ↑ [5] Vgl. Keith Branigans Rezension des Hauptwerks der Eheleute Sakellarakis über Archanes (Link).

- ↑ [6] Vgl. Fritton, J. Leslie (2002): Minoans, S. 104-105. (Google Books)

- ↑ [7] Vgl. Kapitel Gen 21–28 EU im 1. Buch Mose. Abraham und Isaak waren vermutlich keine historischen Personen, aber wenn, dann hätten sie etwa im 19. Jahrhundert v. Chr. gelebt, also etwa zur selben Zeit, als der Tempel von Anemospilia zerstört wurde.

- Hughes, D.D. (1991): Human Sacrifice in Ancient Greece. Link

- Dickinson, Oliver (1994): Die ägäische Bronzezeit.

- Spencer, Nigel (Hg.) (1995): Zeit, Tradition und Gesellschaft in der griechischen Archäologie: Überbrückung der „großen Kluft“.

- Sakellarakis, Yannis & Sarpouna-Sakellaraki, Efi (1997): Archanes: Minoan Crete in a New Light, Volume I+II.

- Branigan, Keith (2000): Archanes: Minoan Crete in a New Light 1-2. By Yannis Sakellarakis and Efi Sapouna-Sakellarakis. In: American Journal of Archaeology, Volume 104, Number 2, April 2000. Link

- Fritton, J. Leslie (2002): Minoans. Google Books

Weiterlesen

Begleite uns noch ein Stück...

Die nächste Etappe führte uns auf den heiligen Berg Giouchtas. Wir besichtigten das minoische Gipfelheiligtum Psili Korfi und die orthodoxe Gipfelkirche „Afentis Christos“. Danach setzten wir unseren Weg über den Rücken des Giouchtas bis zur Chostou Nerou Höhle fort.

Unsere Arbeit Unterstützen

Supporte uns als Trail Angel

Wenn du wirklich dankbar bist für die Eindrücke und Inspirationen, die du durch travel4stories erhältst, würden wir uns sehr freuen, wenn du einer unserer „Trail Angels“ wirst und dabei hilfst, unsere kleine digitale Sparbüchse mit Reise-Karma zu füllen. Nur dank Unterstützern wie dir ist dieses Projekt überhaupt möglich. Selbst kleine Beträge tragen uns über weite Strecken.

*Click on the button above and follow three simple steps in the pop-up form of our trusted partner donorbox. Checkout is possible via credit card and PayPal. You can select a one-time or a recurring donation. For recurring donors, a donor account is created automatically. Account setup info will be mailed to you. You have full control over your donation and you can cancel anytime. Your personal data is always secure.

If you prefer donating in other ways, you can become our Patreon, or support us directly via PayPal.

Die Möglichkeiten, uns mit gutem Reise-Karma zu unterstützen, sind nahezu endlos. Mehr darüber erfährst du hier.

Wir möchten allen unseren Unterstützern von ganzem Herzen danken!

Mehr Entdecken

Stories & Images, Tours & Trails, Reise-Serien und vieles mehr...

Kommentare

Wir sind neugierig auf deine Meinung...